1-3. 4H-SiCの逆格子空間

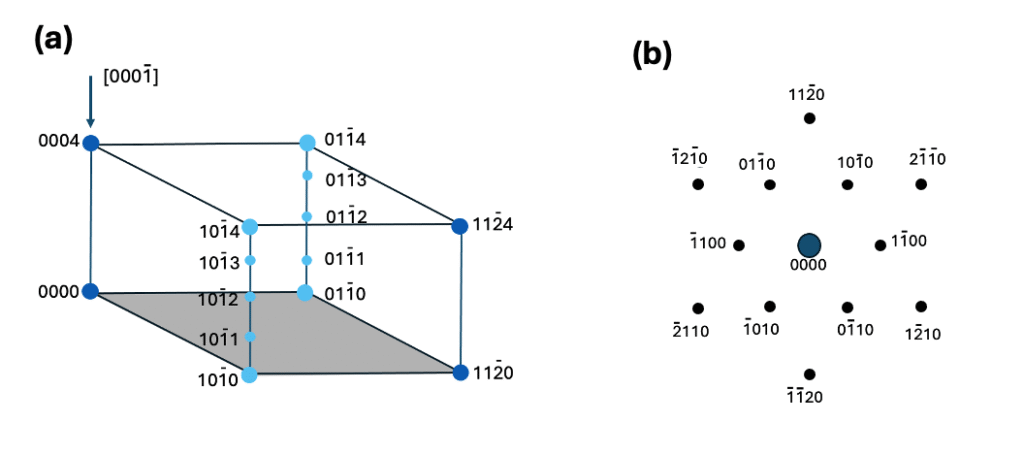

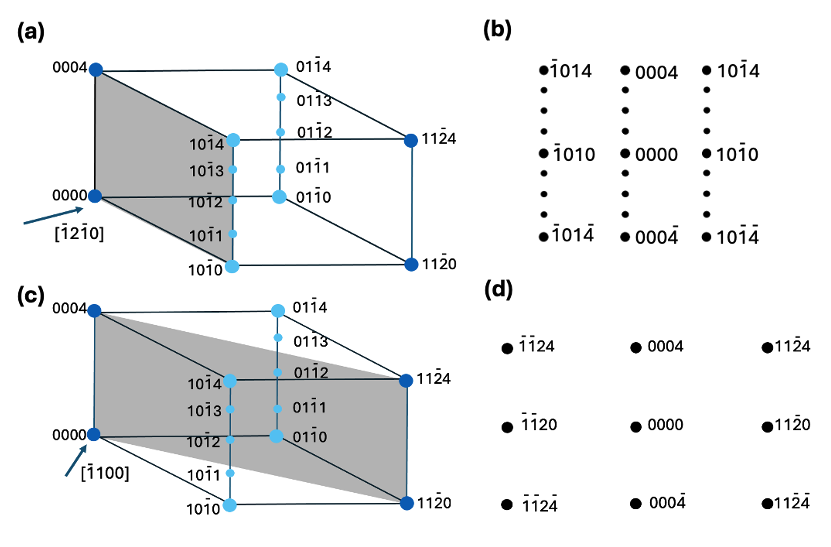

どの反射を選べば4H-SiC中の転位や積層欠陥を観察できるのか、どの反射を選ぶと転位や積層欠陥は観察ができないのかを、考察するのですが、そのためには、4H-SiCの逆格子点が逆格子空間で、どのように配置しているかを復習してみます。この知識は、g・b解析法を活用する上で重要です。4H-SiCの逆格子空間での逆格子点の3次元的な配置を図1-6(a)に示します。

図1-6(a)に示す矢印の方向、つまり[0001]から[0001]方向へ向かう方向に電子線を入射した際に、観察される回折図形を図1-6(b)に示します。六角形状に配置されている回折斑点が観察されます。この時に現れている逆格子点は図1-6(a)のグレーの面に乗っている逆格子点が現れています。これは、4H-SiCの平面観察を行う際の入射方位です。

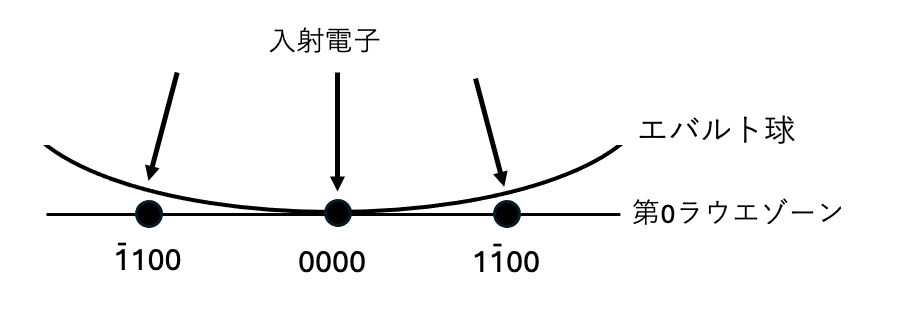

図1-6(b)に示している場合の逆格子空間での状態を横から見た、エバルト球と逆格子点の関係を図1-7に示します。図1-6(a)に示しているグレーの平面、つまり第0ラウエゾーンと、エバルト球は0000のところで接触してはいますが、0000から離れると第0ラウエゾーンとエバルト球は離れていきます。図1-7のように入射電子が第0ラウエゾーンに対して垂直に入射している場合は、0000に近い反射は強度を示してはいるものの、エバルト球に接触していないので、ブラッグ条件を満たしてはいません。また、0000から離れると第0ラウエゾーン上の反射は現れなくなります。

図1-6、図1-7は、[0001]方向から[0001]方向への入射電子の方向と、現れる回折図形の関係を逆格子空間中で簡単に説明した図でした。次に[1210]方向や、[1100]方向から電子を入射した時にはどのような回折図形が現れるかを考えてみます。

図1-8 (a) は[1210]方向から電子を入射する際の第0ラウエゾーンをグレーの面で示しています。第0ラウエゾーンは電子の入射方位と垂直に存在しています。図1-8 (b) はこの方向で4H-SiCの断面を観察する時に現れる回折図形を示しています。図1-8 (c)は[1100]方向から4H-SiCの断面を観察する時の第0ラウエゾーンをグレーの面で示しています。図1-8 (b) はこの方向で4H-SiCの断面を観察する時に現れる回折図形を示しています。

以上、逆格子空間で逆格子点がどのように配置されているかを把握していると、各観察方向で、どのような回折図形が現れ、どのような反射が利用可能かがわかります。

余談ではありますが、0001, 0002, 0003の反射の結晶構造因子の値は0なので、これらの反射は出現しないと推察されるかもしれませんが、[1210]方向からの回折図形の観察では、多波動力学回折効果によってこれらの位置に反射強度が現れたりします。観察方位に依存して、つまり入射電子の方向に依存して、構造因子の値が0の位置に回折強度が現れます。

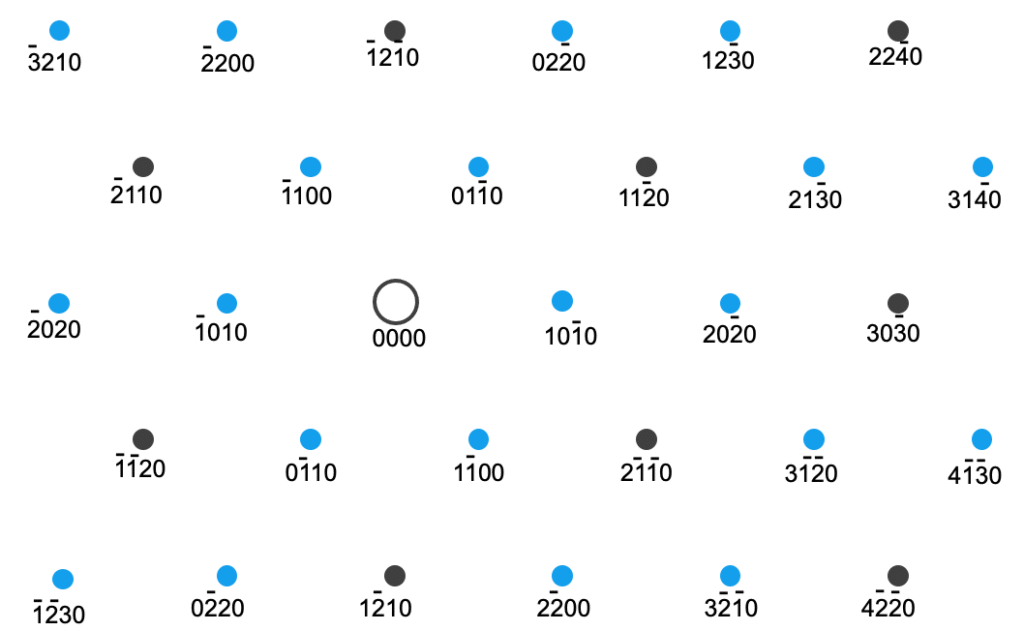

4H-SiCの逆格子点の指数をg=h k i lとすると、h-k =3n+1, (=…-5, -2, 1,4, 7,…)、及びh-k =3n+2, (=….-4, -1, 2, 5, 8,…)の場合は、l = 4n以外の位置でも結晶構造因子は値を持っていて反射強度が現れます。h-k =3nの場合は、l = 4n以外の位置では結晶構造因子の値はありません。これらの反射では結晶構造因子の値は0でありながら、電子の入射方位に依存して、回折強度を現します。[0001]方向から見た、これらの異なるルールを持つ反射の配置を図1-9に示します。

図1-9 [0001]方向から見た回折図形。h-k =3n+1, (=…-5, -2, 1,4, 7,…)、及びh-k =3n+2, (=….-4, -1, 2, 5, 8,…)の反射を水色で示す。h-k =3nの反射を紺色で示す。

図1-6、図1-8からわかることは、電子顕微鏡で観察する方向に依存して、格子欠陥を観察するために利用する反射が異なることです。断面観察や、平面観察で入射する電子の方向を決めると、利用可能な反射の指数も、選択され固定されてしまいます。観察方向によっては、見える転位、見えない転位が出てきます。これらについて連載(2)でさらに考察します。

まとめ

SiCパワー半導体研究者が、外部の組織に、透過型電子顕微鏡を用いて、g・b解析法を利用して拡張欠陥の存在の有無を確認する場合、どのように円滑にコミュニケーションをとるべきか、実際にどのような仕様にすべきかを考察し、マニュアル的に示そうとしています。

連載(1)では、g・b解析法そのものを概説的に説明しました。また、関連して4H-SiCの逆格子空間での逆格子点の配置を概説しました。連載(2)では、これらの知識を使って、いくつかの異なる回折条件で、何が観察可能か、何が観察不可能かを、さらに具体的に考察します。