Marx発生器を設計するときに重要な半導体デバイスの定格をどう選ぶか考える。

充電電圧V0(半導体デバイスの耐圧)

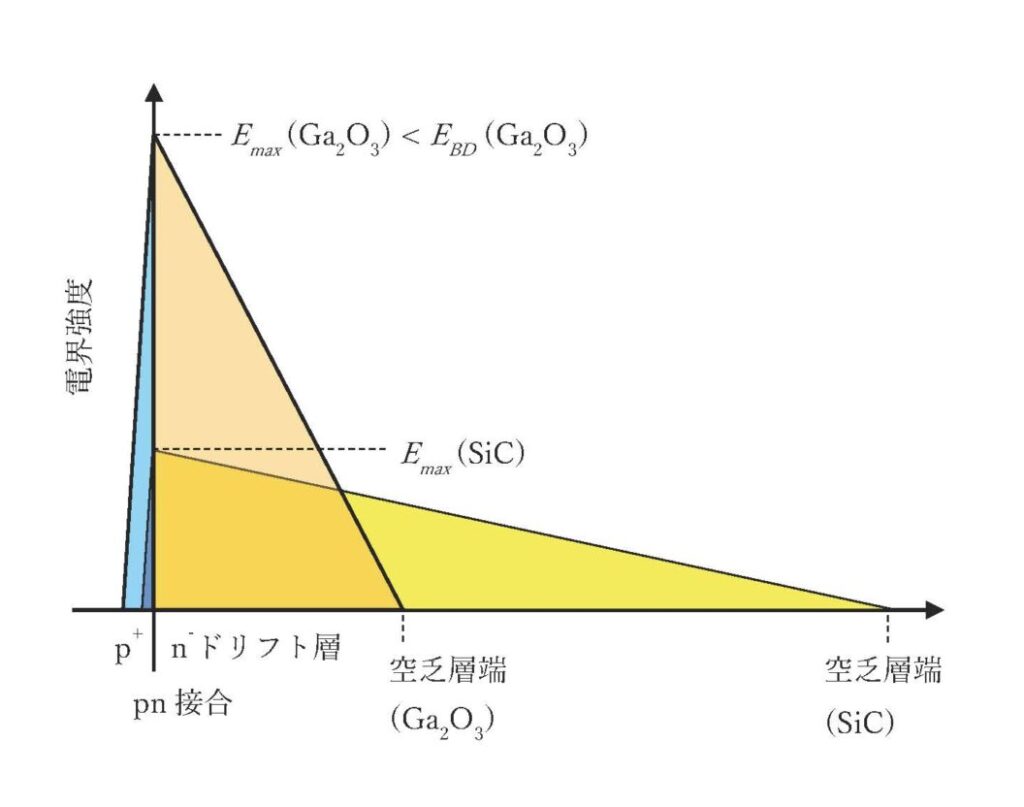

充電電圧V0が高いほどMarx発生器の段数を減らせる。V0の選択は半導体デバイスの耐圧の選択でもある。メーカーカタログには耐圧1.2kV, 1.7kV, 3.3kVのSiCデバイスが掲載され、開発段階ではあるが耐圧6.5kV, 13kVの学会発表がある。耐圧の70%程度の安全係数をとれば、V0を0.9kV, 1.2kV, 2.3kV, 4.5kV, 9kVから選択することになる。半導体デバイスのON抵抗は耐圧の二乗にほぼ比例するので、高耐圧のデバイスほど電流定格が小さい。パルス電源の仕様と半導体デバイスの特性を総合的に考慮して、V0(Marxセルの段数)とMarxセル内のチップの並列数を選ぶ。

充電ダイオードDの電流定格

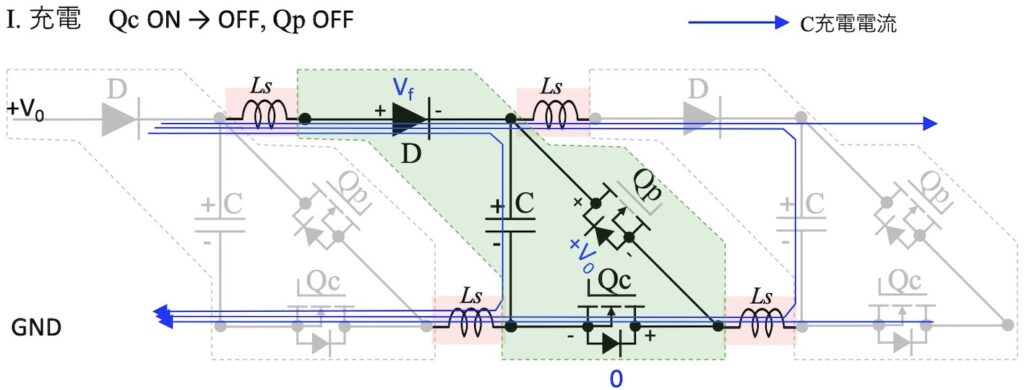

Dが電流を流す役割を負うのは、Marx発生器の動作中で充電過程だけである。

Dには、そのMarxセルを含む下流の全セルのキャパシタCの充電電流が流れ、最も電源に近いMarxセルに最大電流が流れる。加速器の電子銃電源は、μsオーダーの短パルスを数10pps程度の低繰り返しで発生する。このようなデューティ比が小さなパルス電源では、デューティ比に合わせて充電電流がパルス電流よりも小さく設定される。つまりDの電流定格はQpよりも小さくて良い。パワー半導体の電流定格はチップ面積(〜チップコスト)に比例するので、Marx発生器の仕様に合わせて、必要な電流定格のSiC SBDを選ぶ。

前編II.で述べたように、パルス立ち上がり時に下図の赤実線の閉回路で、基板間の浮遊インダクタンスLsとDの接合容量との直列共振が発生する。この共振でDに加わるサージ電圧に注意が必要である。必要以上に電流定格の大きなDを選ぶと、接合容量が大きくかつ直列抵抗が小さいためサージが大きくなる。Dの電流定格を適切に選ぶことが大切である。

放電MOSFET (Qp) の電流定格

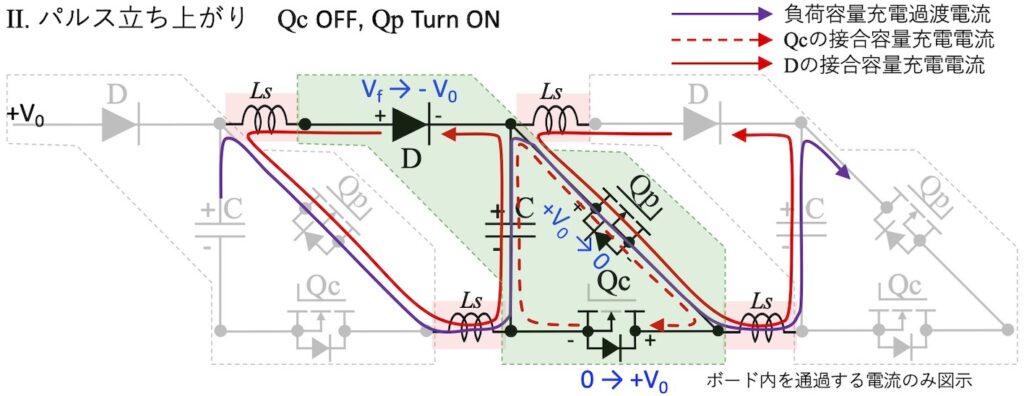

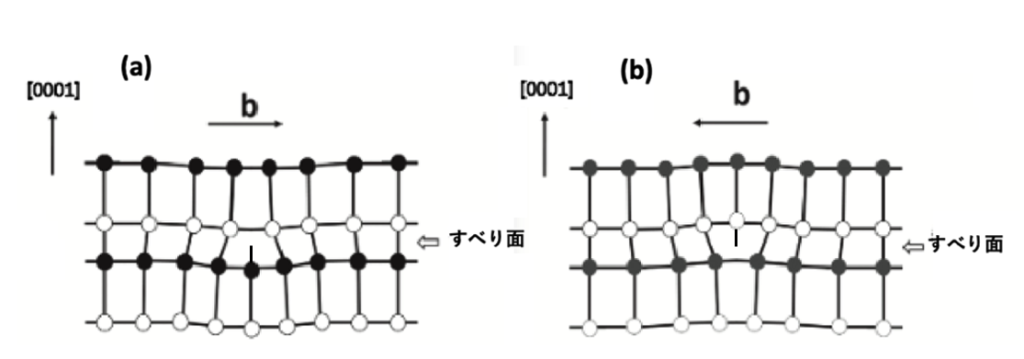

Qpにはパルス立ち上がり時に最大電流が流れる。以下の容量を充電する過渡電流である。(1) 負荷容量(紫実線)、(2) Qcの接合容量(赤破線)、(3) Dの接合容量(赤実線)。

Marx発生器出力端子で観測できる電流は(1)だけで (2)と(3)は電源回路内で閉じるため外部端子から見えない。シミュレーションなどで(2), (3)の大きさも考慮した上で、最大電流値を決める。Qpはμsオーダーの過渡電流に耐えれば良いので、データーシートのパルス電流定格を参照する。パルス電流定格がわからない場合は、MOSFETが線形領域から飽和領域に移行する電流値を目安とする。

充電MOSFET (Qc) の電流定格

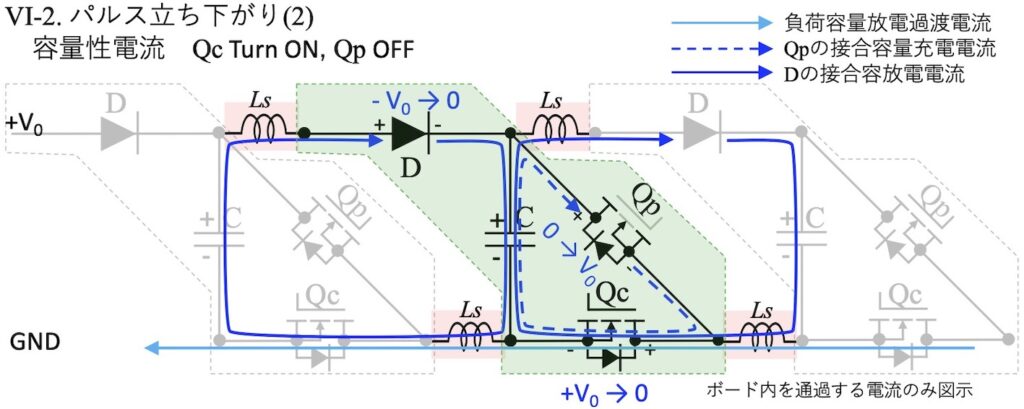

Qcは充電MOSFETと呼ばれるが、充電時はDと同じ小電流しか流れない。最大電流はパルス立ち下がりでQcがTurn ONするときに流れる。

Qcを流れる容量放電過渡電流は、パルス立ち上がり時にQpを流れる容量充電過渡電流に相当する。従って、QcにはQpと同定格のSiC MOSFETを選べばよい。

パルス立ち上がりと立ち下がり時に、Marxセル内のQp、Qc、Cからなる閉回路にもMOSFETの接合容量充電電流が流れる(立ち上がり:赤破線、立ち下がり:青破線)。Dと違い電流が基板内で閉じているとは言え、電圧サージを抑えるよう、浮遊インダクタンスを小さくする基板設計が求められる。

Qc、Qp切り替えのデッドタイム

Marx発生器ではQcとQpを交互に切り替えてパルスを発生する。QcとQpが同時にONするとCが短絡してしまうので、両者ともOFFのデッドタイムが必要である。

充電期間中にCの充電が終わればQcに電流が流れない準静的な状態になる。そこでQcをturn OFFしても回路状態に変化は無く、Qpを turn ONしてパルス立ち上げるまでのデッドタイムを長めに取ってもパルス立ち上がりに影響は無い。

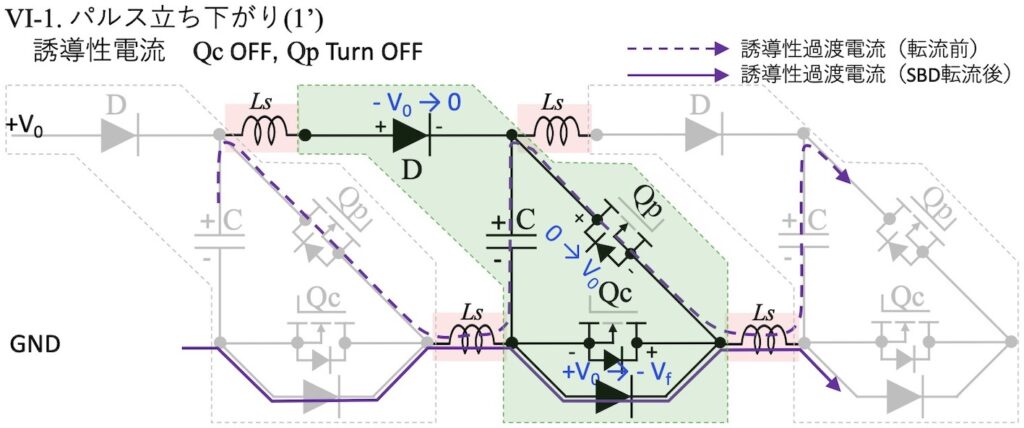

パルス立ち下がり時は、Qp turn OFFで誘導性リアクタンス負荷電圧が立ち下がり、Qc turn ONで容量性リアクタンス負荷電圧が立ち下がる。実負荷は誘導性と容量性の両リアクタンスを持ち、両者の立ち下がりの重ね合わせになる。Qp Turn OFFからQc Turn ONのデッドタイムをCが短絡しない範囲で可能な限り短くして、高速のパルス立ち下がりを実現したい。

パルス立ち下がりのデッドタイムの間はQcがOFFなので、Qpを流れていた誘導性電流は行き場を失い、Qcの内蔵ダイオードに転流する。SiC MOSFETにはSiCのpn接合に特有の順方向劣化という問題があるため、内蔵ダイオードに大電流を流したくない。負荷の誘導性リアクタンスが大きい場合は、Qcと並列にSBDを入れて誘導性電流をSBDに転流させるのが望ましい。

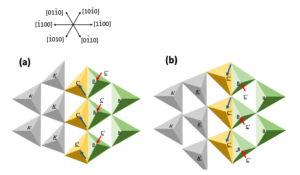

パワエレ技術を駆使した先進的なMarx発生器

最後に半導体Marx発生器の高度な運転制御を紹介する。キャパシタと半導体スイッチからなる単位モジュールを、多段に接続する半導体Marx発生器の構成は、電力変換器におけるModular Multilevel Converter(MMC)とよく似ている。MMCは、個々のモジュールを個別に制御して発生した電圧を加算して、任意の波形を発生する。半導体Marx発生器でもMMCと同様の運転ができる。ひとつのMarxセルのQpをOFFのままパルス放電すると、電流はQcのボディダイオードにバイパスし、そのセルのキャパシタ電圧は加算されない。つまり各Marxセルを独立に制御すれば、充電電圧ステップで任意のパルス波形を発生できる。さらに各セルをパルス幅変調(PWM)駆動すれば滑らかな波形も出せる。半導体Marx発生器はパルスに特化したMMCと言っても良い。

半導体Marx発生器の高機能化の例として、素粒子物理研究の国際リニアコライダー(ILC)計画に向けて開発されているクライストロン電源を紹介する[1]。この電源には、出力電圧変動1%以下で1.65msという非常に長い矩形波パルス出力が要求される。電圧変動を抑えて長いパルスを出すには、Marxセルに十分大きなキャパシタを搭載する必要がある。同時にILCの加速器トンネル断面の制約から電源小型化が求められる。

この相反する要求を満たすため、Marxセルに※降圧チョッパー回路を組み込んで、キャパシターの電圧低下分をPWM制御で補償する制御方式が開発された。さらに各段のMarxセルのPWM位相をずらして合成電圧のリプルを抑える工夫もしている。その結果、単純なMarx発生器と比べてキャパシタの体積を1/40に小型化できた。高耐圧かつ高速スイッチングができるSiC MOSFETとデジタル制御技術が組み合わされて初めて実現された新世代のMarx発生器である。(完)

※2022.6.15 昇圧チョッパーを降圧チョッパーに訂正

[1] 澤村他, Proceedings of the 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, August 2017, Sapporo, Japan , pp.449-452

完(坂本邦博)

コラムの最初に戻る

コメントを残す