2-1.はじめに

透過型電子顕微鏡を用いた4H-SiC結晶の格子欠陥の有無の確認に最も簡単で、効果的な観察方法は、g・b解析法やg・R解析法と呼ばれている手法です。この手法は転位のバーガース・ベクトルや積層欠陥の変位ベクトルなども議論することができるので、便利な手法です。

パワー半導体の研究開発を行なっている企業などでは透過型電子顕微鏡観察を必要とする場合、自社内の分析部門の透過型電子顕微鏡担当者に観察を依頼する場合や、自社外の組織や会社に電子顕微鏡観察を依頼することになります。特に自社外の組織にg・b解析法を用いて透過型電子顕微鏡観察を依頼する場合には、適切な観察の仕様を提示し、契約を結ぶことになります。

この連載では、SiCパワー半導体研究者が、部門外の自社内の分析部門や、外部の会社に透過型電子顕微観察を依頼する際に、どのような観察の仕様を示すべきかを、g・b解析法の原理に基づいて考察し、マニュアル的に示すことを目的としています。また、一方で、4H-SiCの格子欠陥観察の経験の少ない透過型電子顕微鏡担当者が、実際の観察作業を問題なく実行できるように、具体的な観察作業の詳細な内容をマニュアル的に示すことも目的とします。

前回の連載(1)ではg・b解析法の原理そのものについて説明しました。そしてまた、g・b解析法を遂行する上で必要になる4H-SiCの逆格子空間の構造について説明しました。

連載(2)では実際の4H-SiCの転位を[1120]方向への断面観察を想定して話を進めます。4H-SiC結晶中には各種のバーガース・ベクトルを持つ転位が存在しています。それぞれの転位について、観察可能、観察不可能などの表を作成します。そして具体的な観察手順を、詳しく考察します。

2-2. [1120]方向への断面観察の考察

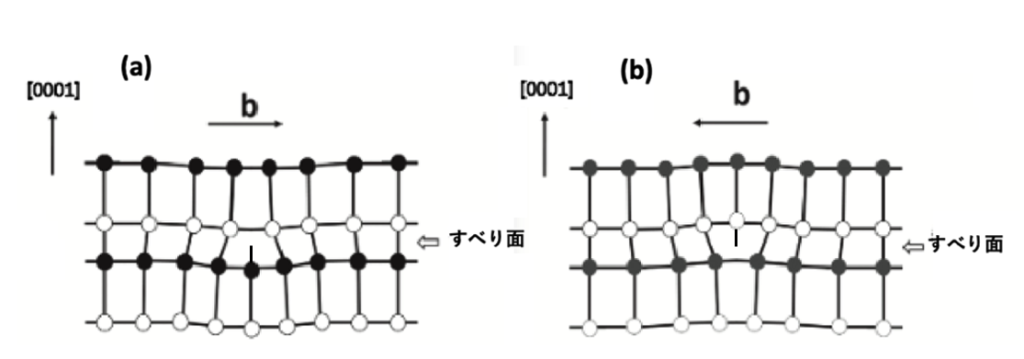

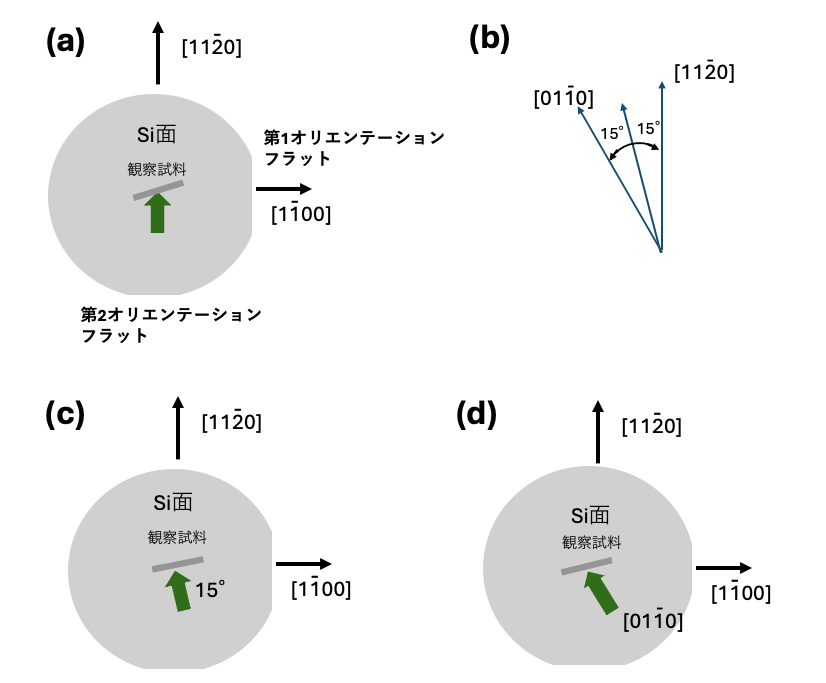

最初に[1120]方向への断面の観察を想定します。図2-1 (a) は[1120]方向へ観察する際の観察方向とウエハの形状を示しています。緑色の矢印が観察する方向です。この方向での観察は、デバイス構造などの観点から必要とされる場合があります。[1120]方向の断面観察の場合、その方向から、30°観察方向を変えた、例えば[0110]方向への観察も行うことが安全です。そのためには2つの観察方向の中点方向の断面観察試料を作製し、その試料を[1120]方向と[0110]方向の両方で観察することを考えます。その理由は後に述べます。[1120]方向から15°の角度の方位は、低指数の方位ではないので15°の方位と呼んでおきます。図2-1(d)は, [1120]方向から30°左方向に観察方向を変えた時の[0110]方向を観察方向とする場合です。図2-1(c)は [1120]方向と[0110]方向の中点方向の15°の角度での試料の切り出し方向を示した図です。図2-1 (b)はこれらの観察方向の関係を示しています。図の緑の矢印は観察する方向、暗い灰色の形状のものが観察用の薄膜試料です。

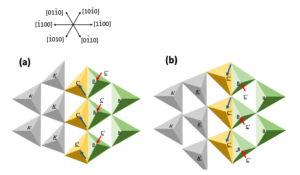

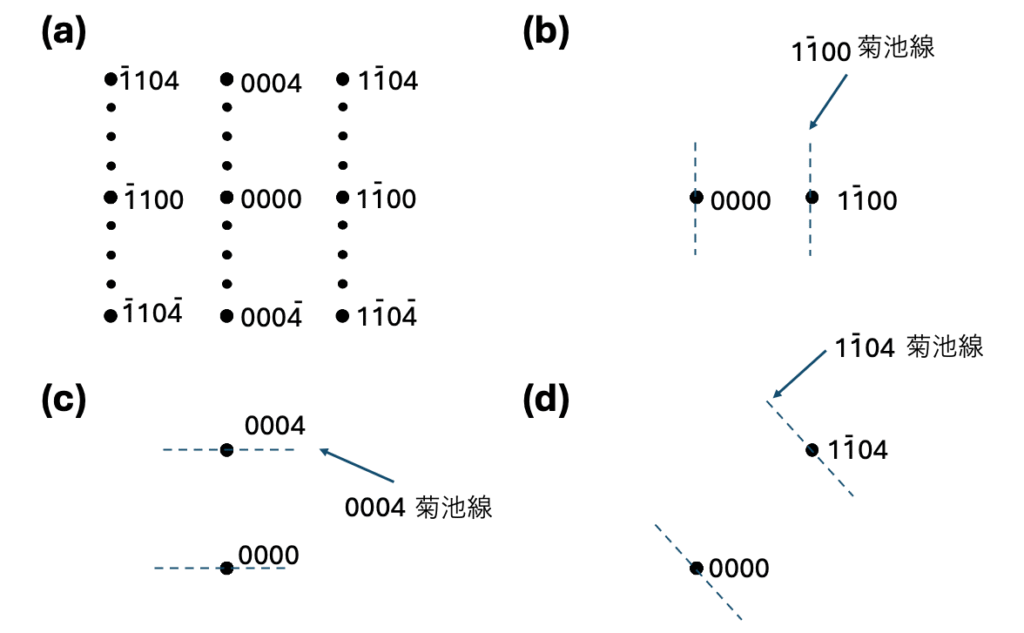

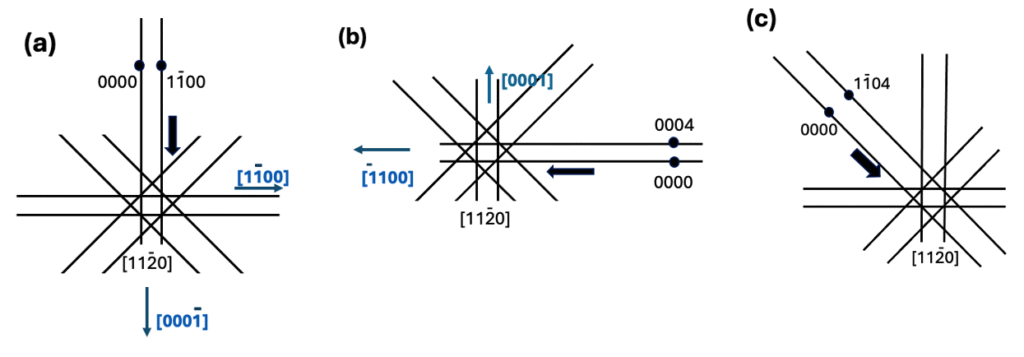

透過型電子顕微鏡では、対物レンズの電流を変えることによって、拡大された像や、あるいは回折図形を、観察することができます。図2-2(a)は[1120]方向へ向いて見たときの回折図形です。このような図形は前回の連載(1)の逆格子点の配置図から導くことはできます。図2-2(b)は[1120]方向から少し傾斜させて、1100反射がブラッグ条件を満たしていて、他の反射が現れていない状態です。図の破線は菊池線と呼ばれる非弾性散乱に起因する線状のコントラストを示していて、1100反射がブラッグ条件を満たす時には1100反射の位置に1100菊池線が重なります。また0000の位置に1100菊池線が重なります。図2-2(b)のような回折条件だと、1100菊池線は明るいコントラストを示し、1100菊池線は暗いコントラストを示します。

結晶を傾斜させるように動かすと菊池線は結晶を動きに対応して動きます。回折斑点の位置は動きません。回折斑点の位置は固定されていて回折強度のみが変化します。同じ指数の菊池線を回折斑点の位置に合わせると、その反射のブラッグ条件を合わせることができます。

図2-2(c)は[1120]方向から少し試料を傾斜させて、0004反射がブラッグ条件を満たしていて、他の反射が現れていない状態です。図2-2(d)は[1120]方向から少し傾斜させて、1104反射がブラッグ条件を満たしていて、他の反射が現れていない状態です。それぞれの回折条件でどういう転位が観察されるかを考察します。しかし、その前に、図2-2(b), (c),(d)のような回折条件をどうやって設定するかについて説明します。

図2-3(a), (b),(c)は図2-2(b),(c),(d)のような回折条件を設定するにはどうするのかを図示した例です。透過型電子顕微鏡で[1120]方向の断面試料を設定して回折図形を見るとユニオンジャックのような菊池線図形が観察されます。この菊池線図形が下側、つまり[0001]方向に移動するようにゴニオメーターを傾斜させます。あるいは上側に移動させても可能です。つまり[1100]方向を回転軸として回転させます。ユニオンジャックの位置を黒矢印の向きに移動させます。そして、ほんの少しだけ[0001]方向を軸として回転させると、図2-3(a)の状態が出現します。同様に、図2-3(b)の状態は、[1120]方向に設定されている試料を[0001]方向を軸として少し、右回り、あるいは左回りに回転させて、ほんの少しだけ[1100]方向を軸として回転させると、この状態になります。この状態で図2-2(c)を達成させることができます。図2-3(c)は同様に1104反射を励起させる状態を示した図です。

このような細かい具体的な観察条件設定のやり方をわざわざ文章として示す必要もないようにも思いますが、15年以上前に、複数の電子顕微鏡担当者が、回折条件の設定の仕方で悩んでしまい時間を無駄に浪費したということが、発生しました。回折条件を色々と変化させて設定させることを難しく感じる透過型電子顕微鏡担当者がそれなりにいるようなので、文章として詳細に説明しました。

図2-2、図2-3では特定の反射のみにブラッグ条件を合わせることについて記述しています。この状態は、透過波と反射波の2つの波のみが結晶内部で励起されている状態です。このような状態を2波状態などと呼んだりします。この連載の(1)で述べたように、特定の反射にブラッグ条件を合わせることによって、転位のコントラストを発生させています。もしそうであれば、複数の反射に同時にブラッグ条件を合わせて、転位のコントラストを観察しても、良いのでは?と考える人がいるかもしれません。複数の波を同時に励起させると、通常、多波動力学効果によってバックグラウンドに複雑なコントラストが発生する場合があり、どのコントラストが転位によるものかが、よくわからなくなることがあります。2波状態にして観察すると、観察像は理解しやすくなります。

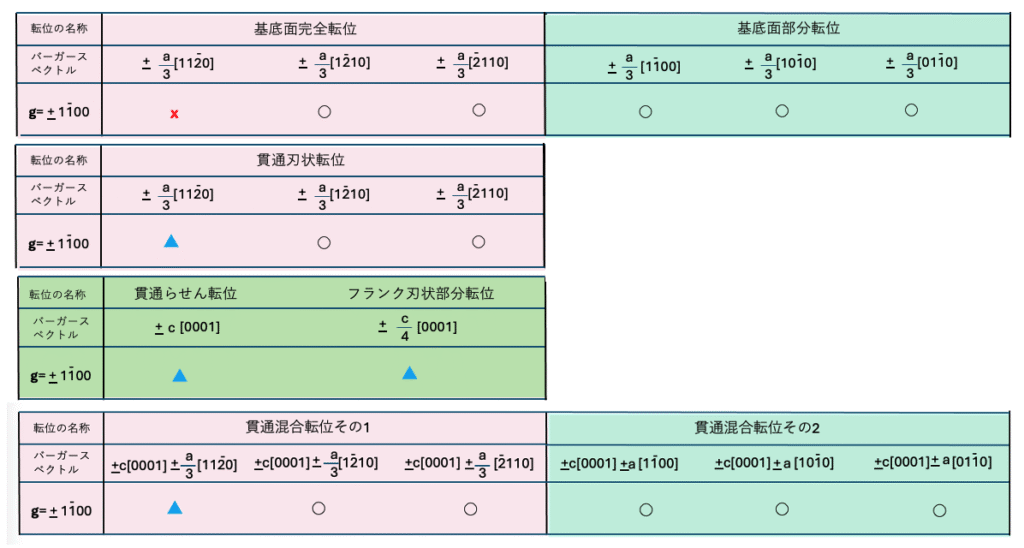

表2-1は、g=±1100の回折条件で、転位の観察の可否を示しています。これらの観察の可否の判定は反射ベクトルのgと転位のバーガース・ベクトルbの内積g・bの値が0の時、つまりgとbが直交している場合は観察不可能だと、単純に定性的に考察した結果を示しています。どの方向と、どの方向が直交しているかを容易に判断するためにAppendixに[0001]方向から見たウエハの形状と、結晶方位の図を示しておきます。

表の中で○印のバーガース・ベクトルの転位はg=±1100の回折条件で転位のコントラストが現れ、存在を確認することが可能な転位です。赤いX印は観察不可能な転位です。つまり、そこに転位が存在していても、歪みコントラストを示さないので、存在を確認することができない転位です。

青い三角印のものは、基本的には存在していてもコントラストが観察されない転位ですが、転位の蛇行に伴って、刃状転位成分が大きくなると、図1-4(b)に示している微小な歪成分δが現れます。この微小歪み成分δが転位のコントラストを発生させます。つまり青三角形の場合はコントラストが現れる場合もあれば、存在していてもコントラストが現れない場合もあります。この転位の場合は、見えていないかもしれない転位、つまりステルス転位がそこに存在している可能性が残っていると考えなければなりません。

表2-1 g=±1100の回折条件での各種転位の観察の可否。○印のものは観察可能。赤いX印のものは観察不可な転位。青い三角印は、基本的には存在していても観察されない転位だが、転位の蛇行に伴って、刃状転位成分が大きくなると、刃状転位の微小歪みがコントラストを生成させる転位。

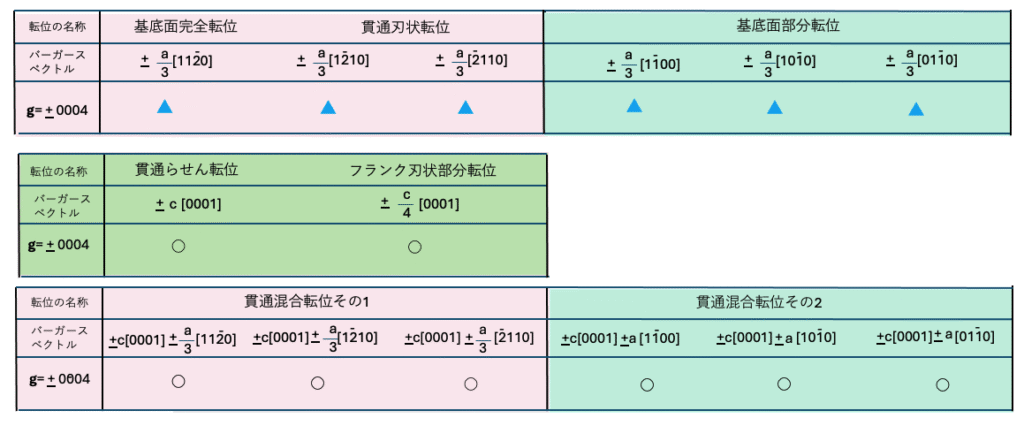

表2-2はg=±0004の回折条件での各種転位の観察の可否をまとめた表です。この回折条件だと、貫通らせん転位の歪成分を伴う転位は全部観察可能です。基底面転位は全部青色三角印で示されています。基本的には、基底面転位は像コントラストを形成せず、存在していても観察されないと考えて良いのですが、基底面転位が基底面状で蛇行して刃状転位成分が大きくなると、ある程度コントラストが観察されます。しかしながら、刃状転位成分を伴っていない場合は存在していてもコントラストを形成せず、危ない転位だと分類しなければなりません。

表2-2 g=±0004の回折条件での各種転位の観察の可否。○印のものは観察可能。青三角は基本的には観察されない転位だが、転位の向きに依存して刃状転位成分のコントラストが観察可能な場合がある。

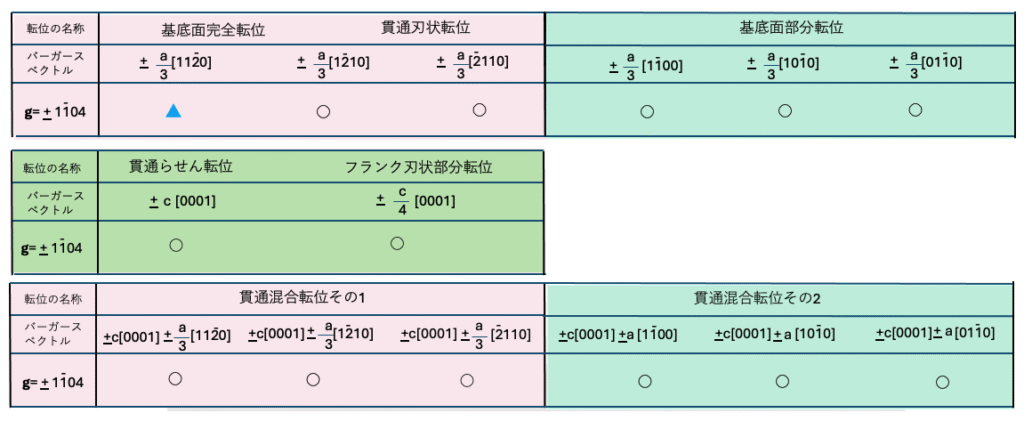

表2-3はg=±1104の回折条件での各種転位の観察の可否をまとめた表です。この場合は、g=±1100の場合とg=±0004の場合とを足し合わせた結果になっています。つまり、[1120]方向への観察の条件では最もいろいろなバーガース・ベクトルの転位が観察される回折条件だと考えられます。単に転位が存在していないことを確認することが観察目的の場合は、この回折条件が最強の観察条件になります。しかしながら、b=±a/3[1120]の基底面転位や貫通刃状転位が観察される保証はありません。

表2-3 g=±1104の回折条件での各種転位の観察の可否。○印のものは観察可能。青三角は基本的には観察されないが、転位の向きに依存して刃状転位成分のコントラストが観察可能な場合がある。現実には、基底面転位の場合は、ほぼ観察不可能と推察される。

表2-1、表2-2、表2-3から理解されることは、[1120]方向の近辺での観察では、b=a/3[1120]の転位は、存在していても見えていない可能性があることです。そこで別の向きからの観察を考えてみます。[1120]方向から30°ほど試料ステージを回転させて、[0110]方向への観察が容易だと思います。