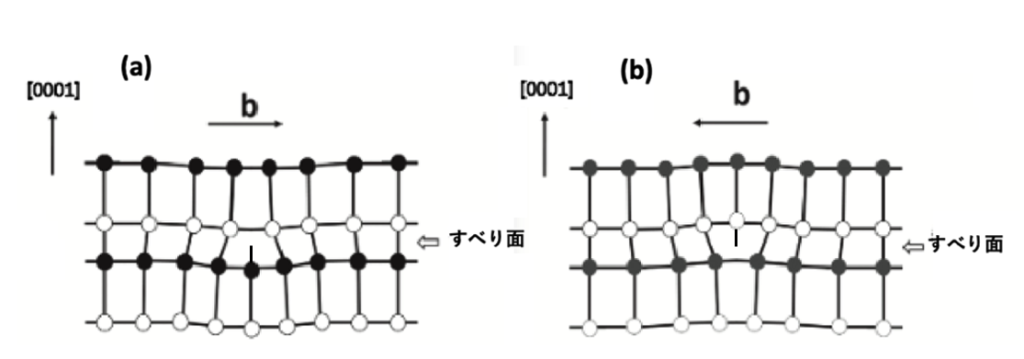

2-3. [0110]方向の観察

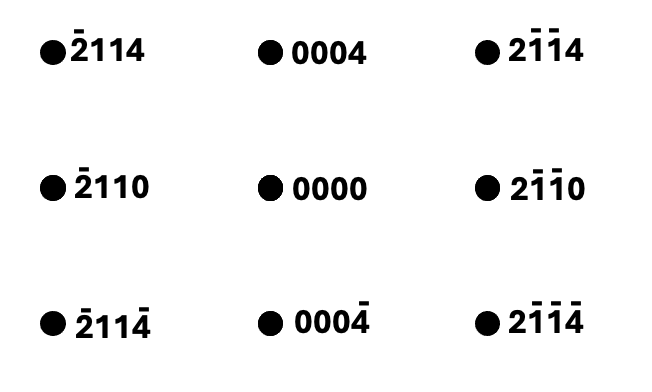

図2-4は[0110]方向を向いた時に観察される回折図形を示しています。 g=±2110, g=±0004, g=±2114などが観察に利用することができます。g=±0004は既に図2-2でも現れていて、この反射を利用した結果は表2-2に示しています。g=±2110の場合とg=±2114を利用した場合を表に示します。

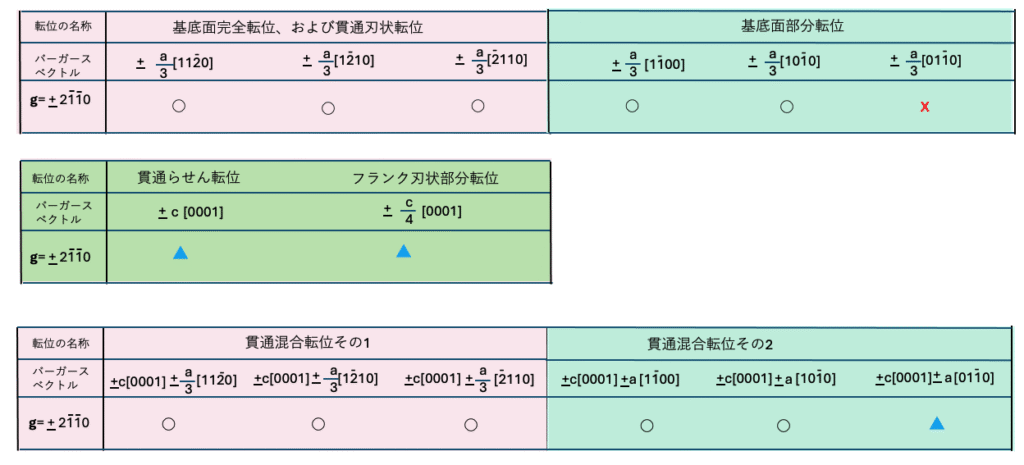

表2-4 g=±2110の場合の各種転位のコントラストの観察の可否の表。○印のものは観察可能。赤いX印の場合は転位のコントラストは観察不可。青三角は基本的には観察されないが、転位の向きに依存して刃状転位成分の微小な歪みのコントラストが観察可能な場合がある。

表2-4はg=±2110の場合の各種転位の観察の可否の表です。丸印の転位は観察可能な転位。赤いX印の場合は転位のコントラストは観察不可。青い三角マークは、基本的には観察されない転位ですが転位が蛇行して刃状転位成分が大きくなると、コントラストが観察される場合があります。つまり、刃状転位ではない場合は、存在していても観察されない転位です。

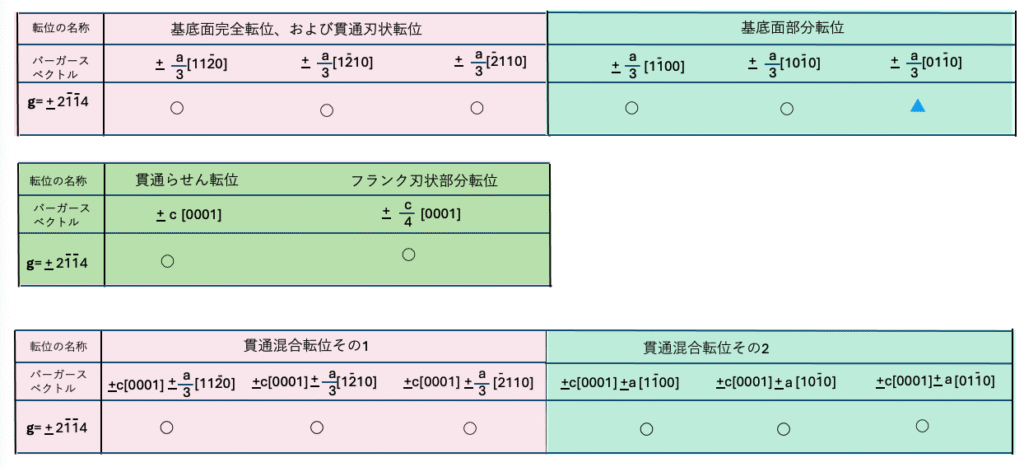

表2-5 g=±2114の場合の各種転位のコントラストの観察の可否の表。○印のものは観察可能。青三角は基本的には観察されないない転位に分類されているが、刃状転位成分のコントラストが観察可能な場合がある。

表2-5はg=±2114の場合の各種転位のコントラスト観察可否の表です。この[0110]方位での観察では、g=±2114の回折条件はいろいろな転位の観察が可能な反射だと考えられますが、b=±a/3[0110]の部分転位は、存在していても観察されていない可能性があります。

[1120]方向の近辺の観察では、b=±a/3[1120]の転位がステルス転位になっていました。b=±a/3[1120]の転位が見えていないということは、大袈裟に表現すると、基底面完全転位や、貫通刃状転位の1/3は存在していても、見えていない可能性があることを示しています。

[0110] 方向の近辺の観察では、b=±a/3[0110]の部分転位は存在していても、見えていない可能性があります。つまり、b=±a/3[0110]の転位がステルス転位になっています。[1120]方向の観察と[0110] 方向の観察との2つの方向での観察を合わせないと網羅的な観察は達成できません。

蛇足的な昔の話を述べると、ある試料を[1120]方向に向かって観察すると、転位が全く観察されなかったのですが、30°試料ステージを傾斜させて[0110]方向で観察をすると多量の基底面転位が明瞭に観察されました。ゾッとするような話です。この多量の基底面転位とは、表2-1、2-4から簡単に理解できるようにb=±a/3[1120]の基底面転位です。多量に存在する転位は同一バーガース・ベクトルを持っている場合があり、一つの観察方向での転位の有無の確認は危ないと言えます。転位が観察されないからと言って、そこに転位は無い「だろう観察」ではなくて、見えてはいなくてもそこに転位が存在している「かもしれない観察」 の心構えで、観察することが重要です。

ウエハプロセスや、デバイスプロセスなどの研究分野では、転位などの格子欠陥が観察されない透過型電子顕微鏡断面観察像を示して、開発したプロセスでは、転位などの格子欠陥を生成していない証明としている論文を見かけることがあります。断面の観察結果を1つ示し、観察方向、回折条件も示されてなく、単に欠陥は確認されないとの記述のみの場合もあります。このような示し方は、格子欠陥が無いことの証明にはなっていないのです。新しく開発したプロセスで転位が生成されていないことを示すには、観察された像についてもう少し詳しい説明の文章が必要です。どのような結晶方位、どのような回折条件で撮影された電子顕微鏡像なのかを説明しなければなりません。必ず2つ以上の観察方向で観察しておくことは重要です。論文などで電子顕微鏡像を1枚のみを示す場合は、他の観察方向、他の回折条件を具体的に示し、そのような回折条件でも観察は行なったが、転位は観察されなかった、などの記述は必要です。

2-5. 観察に利用する装置と観察用試料について

連載のこの回で示したように、g・b解析はゴニオメーターを使って、観察試料の回折条件を色々と変えます。透過型電子顕微鏡の花形装置である高分解能専用機は、対物レンズの収差を小さく抑えるために、なるべく試料室を小さく設計していて、ゴニオメーターの可動範囲が小さく、g・b解析には向きません。転位観察を円滑に行うためには、ゴニオメーターの傾斜角が大きく設定できる分析型の透過型電子顕微鏡を利用することです。また、g・b解析への利用を想定していない透過型電子顕微鏡には、大きな対物絞りのみが取り付けてられていることがあり、そのような装置では転位観察には向いていません。小さな対物絞りを必要とします。さらに欲を言えば、対物レンズの前方の磁界が張り出さないタイプの電子顕微鏡だと実験が容易になります。

g・b解析はゴニオメーターを使って試料をいろいろと傾斜させて観察します。このような観察の仕方の場合、FIBを用いて透過型電子顕微鏡観察試料を作製すると、試料のサイズが小さく、観察する領域が狭い上、試料の両端にあるピラーと称する試料の支えや、メッシュと名付けられている試料の保持用の大きな物体が、ゴニオメーターの傾斜とともに、電子線の経路に覆いかぶさって来ることがあります。FIB装置よりも、通常のイオンミル装置で作製した断面観察試料の方が、観察の実験はかなりやりやすいです。しかしながら、FIBを用いて、試料の特定の部分の観察を行わなければならない場合が、実際には多いです。この場合、透過型電子顕微鏡のゴニオメーターの傾斜の状態をあらかじめ考慮して、FIBでの切り出し方にいろいろと工夫をすると、g・b解析を行うことが円滑、容易になります。また、観察する試料をなるべく大きな面積で切り出す方が安全です。試料はそれほど薄くする必要はありません。200kVの加速電圧の電子顕微の場合、試料の厚みは300nm程度の厚みで十分です。また試料傾斜とともに、ピラーが電子線経路に入ってこないようにピラーをなるべく薄くします。また、電子顕微鏡担当者の中には、1枚のメッシュに複数の試料を貼り付けている人もいます。そのような試料の作り方では、試料の傾斜とともに、いろいろなものが、電子線の経路に入ってくることがあり、g・b解析の実験を行うことはかなり難しくなる場合があります。

2-6. 透過型電子顕微鏡への試料の装着について

観察する試料の結晶方向を誤らないようにするには、試料を2軸傾斜の試料ホルダーに装着する際に表と裏を混同しないように装着する必要があります。電子顕微鏡内では2軸傾斜試料ホルダーは上下反転する場合が多いと思います。その場合、試料の裏面を試料ホルダーの表側に向くように装着します。

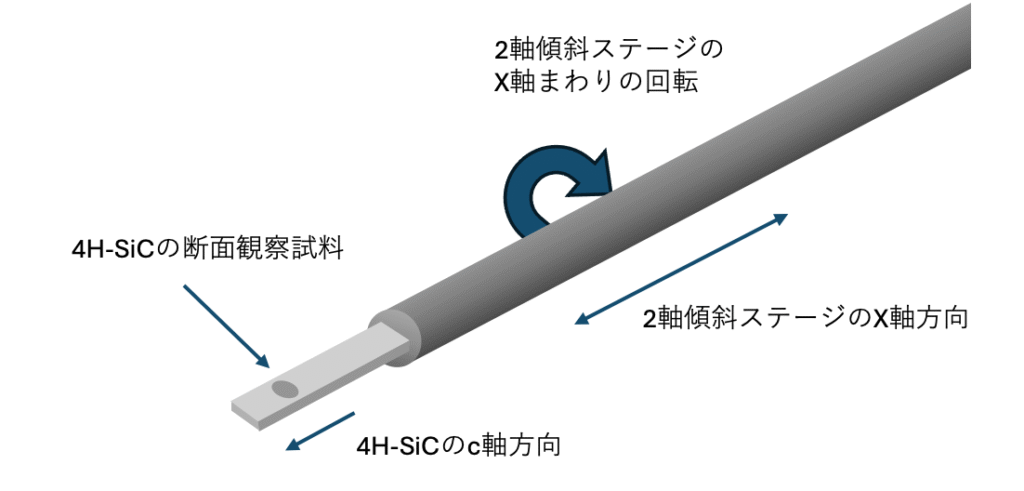

図2-5に示すように4H-SiC試料のc軸と、2軸傾斜試料ステージの回転軸を一致させておくと、試料の方位を調整する際に混乱が発生しにくく、なおかつ操作が楽です。2軸傾斜の試料ホルダーのX軸の方向とは、ここでは棒状の2軸傾斜の試料ステージの長手方向のこととします。

困ったことに、利用している透過型電子顕微鏡の回折図形が実際の試料の結晶方位とは反転して電子顕微鏡の蛍光板に表示されている場合があります。この原因は電子レンズの効果によって回折図形が実際の結晶の方位とは、反転されて表示されている場合があることです。2軸傾斜ホルダーのX回転軸の周りに軽く傾斜させると、傾斜方向とは逆方向に菊池図形が移動する場合は、回折図形は反転して表示されています。この場合、試料ステージを少し回転させると、どの方向に回転しているかを目視で確認することは重要です。また、透過型電子顕微鏡のカメラ長と呼ばれているパラメターにも依存して、回折図形が反転している場合とそうでない場合もあります。回折図形が反転している場合は、そのことを考慮して逆格子点の指数づけを行い、どう傾斜させるかを考えなければなりません。

回折図形が反転して表示されているかどうかは、透過型電子顕微鏡担当者は熟知しているはずですが、意外に無頓着な担当者もいます。特に[1120]方向と[1120]方向とを混同すると、実験結果に問題が発生する場合があります。断面観察試料の場合、観察像では[0001]と[0001]の混同は発生しにくいと思われます。

2-7. [1120]方向の断面観察のマニュアルの例

パワエレ研究者が、g・b解析を用いて転位などの観察を[1120]方向から行うことを、外部の電子顕微鏡担当者に依頼する場合は、以下のような仕様を提案します。この実験が遂行可能な透過型電子顕微鏡は分析型電子顕微鏡で、2軸傾斜ステージを使い、X軸傾斜の可動範囲は最低±30°は必要かと思われます。

1. [1120]方向用の断面観察試料ではなく、[1120]方向と [0110]方向の両方の方向で観察可能なように、図2-1に示す両方向の中間の方位での断面観察試料の作製を行うと、ステージのX軸傾斜を比較的小さくすることができるので、観察作業は楽になると思います。図2-1の緑色の矢印の方向に向かって観察することを想定します。

2. 2軸傾斜っステージに断面観察試料を装着しますが、電子顕微鏡の中で試料ステージの上下が反転する場合は、試料ステージの表面側に試料の裏面を向けて装着します。また、下の図に示すように4H-SiC試料のc軸と2軸傾斜試料ステージの回転軸を一致させるように試料をステージに装着します。試料ステージの回転軸とは、棒状の試料ステージの長手方向の向きとこの文章では定義しておきます。

3. 転位の有無を確認することが目的であれば、[1120]方向から試料を傾斜させてg=1104の回折条件で明視野像や暗視野像を撮影します。次に[0110]方向へ試料を傾斜させてg=2114の回折条件で明視野像や暗視野像を撮影します。これらの観察で転位の存在を網羅的に調べることができます。

4. 観察されたそれぞれの転位の種類やバーガース・ベクトルを調べる場合を想定すると、[1120]方向の観察では、g=1100、g=0004、g=1104、 [0110] 方向の観察では、g=2110、g=0004、g=2114, などで撮影しておくと、転位のバーガース・ベクトルが考察できるかもしれません。[1120]方向の観察での、g=0004の像と、[0110] 方向の観察でのg=0004の像とでは同じ転位が観察されてはいますが、観察する方向が少し異なっていて、転位の配置などが異なって見えます。

2-8. まとめ

以上、説明したように、最低2つの観察方向の組み合わせにより、包括的に観察することができます。

透過型電子顕微鏡を用いて、[1120]方向や、[0110]方向の観察で観察可能な転位、観察不可能な転位について考察しました。実際の透過型電子顕微鏡で4H-SiCの格子欠陥の観察を透過型電子顕微鏡担当者へ依頼する際のマニュアルとして利用されることを想定してかなり具体的に記述しました。

[1120]方向の近辺の観察では、b=±a/3[1120]の基底面転位を観察することができないと考えるべきです。エピ層中の欠陥の中ではb=±a/3[1120]の基底面転位はそれなりに多いと思われ、これはこの方向の観察の大きな不利な点です。また、[0110]方向の近辺の観察では基本的にb=±a/3[0110]の部分転位は観察されないと考えておくべきです。

転位の有無を確認することのみが目的であれば、[1120]方向から試料を少し傾斜させてg=±1104の回折条件で明視野像や暗視野像を撮影します。次に[0110]方向へ試料を傾斜させてg=±2114の回折条件で明視野像や暗視野像を撮影します。これらの観察で転位の存在を網羅的に調べることができます。

[1120]方向からの転位の存在の有無についての観察の仕方についてマニュアルとして示しました。連載の次回は[1100]方向や[0001]方向での断面観察について考察します。

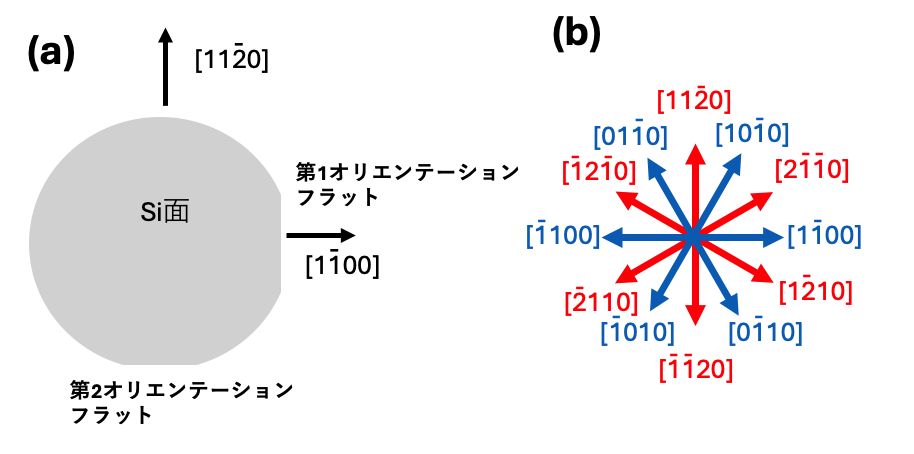

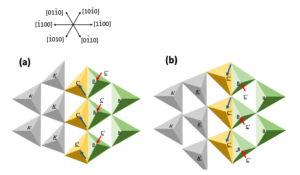

Appendix 1 [0001]方向から見た、4H-SiCのウエハの形状と結晶方位。