3-3. [1100]方向の断面観察のマニュアル

g・b解析を用いて転位などの観察を[1100]方向から行うことを、自社の分析部門や、社外の会社の電子顕微鏡担当者に依頼する場合は以下のような観察仕様を例として提案します。利用する透過型電子顕微鏡の特徴や、試料の作製に関する注意事項は、連載(2)の2-5、2-6と同じです。試料ステージへの試料のセットの仕方は図2-5と同じです。

1. [1100]方向用の断面観察試料ではなく、[1100]方向と [1210]方向の両方の方向で観察可能なように、図3-1(b)に示す [1100]方向から15°右を向いた方向の断面観察試料の作製を行う。

2. 転位の有無を確認することが目的であれば、[1100]方向から試料を傾斜させてg=1124の回折条件で明視野像や暗視野像を撮影します。次に[1210]方向へ試料を傾斜させてg=1014の回折条件で明視野像や暗視野像を撮影します。これらの観察で転位の存在を網羅的に調べることができます。

3. 観察されたそれぞれの転位の種類やバーガース・ベクトルを調べる場合を想定すると、[1100]方向の近辺の観察では、g=1120、g=0004、g=1124、 [1210]方向の観察では、g=1010、g=0004、g=1014, などで撮影しておくと、いろいろなことがわかるかもしれません。[1100]方向と[1210]方向でのg=0004観察では、同じ転位が観察されていますが、見ている方向が異なっているので、少し異なった転位の配置のように観察されます。

3-4. 平面観察

透過型電子顕微鏡で転位を観察するには、断面観察がよく行われますが、±[0001]方向の観察も行なうと、それなりに重要なことが色々と分かります。

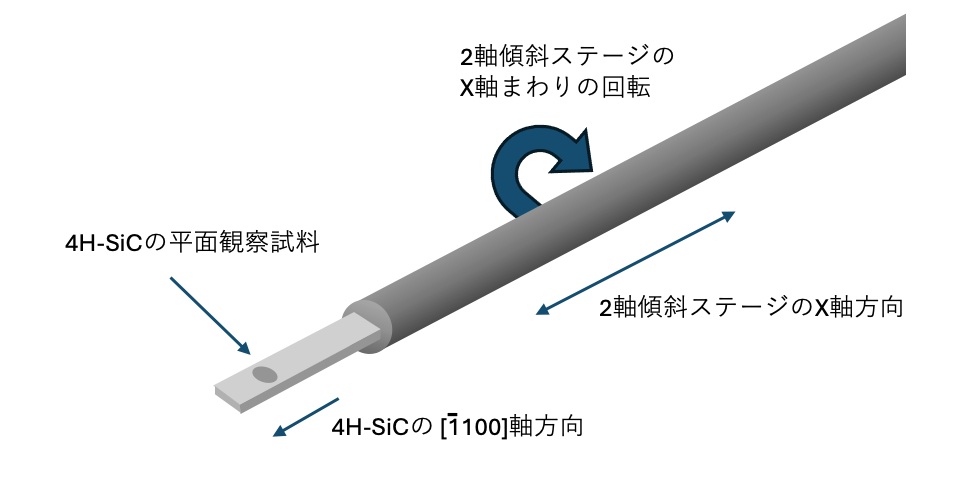

4H-SiCの平面方向からの観察試料を作製し、2軸傾斜ホルダーに装着して透過型電子顕微鏡に導入します。この時に試料の1[1100]方向を、2軸傾斜ホルダーのX回転軸と一致させておくと便利です。2軸傾斜ホルダーのX回転軸とは、図3-5に示すように、棒状の2軸傾斜ホルダーの長手方向の回転軸だと、ここでは記述しておきます。

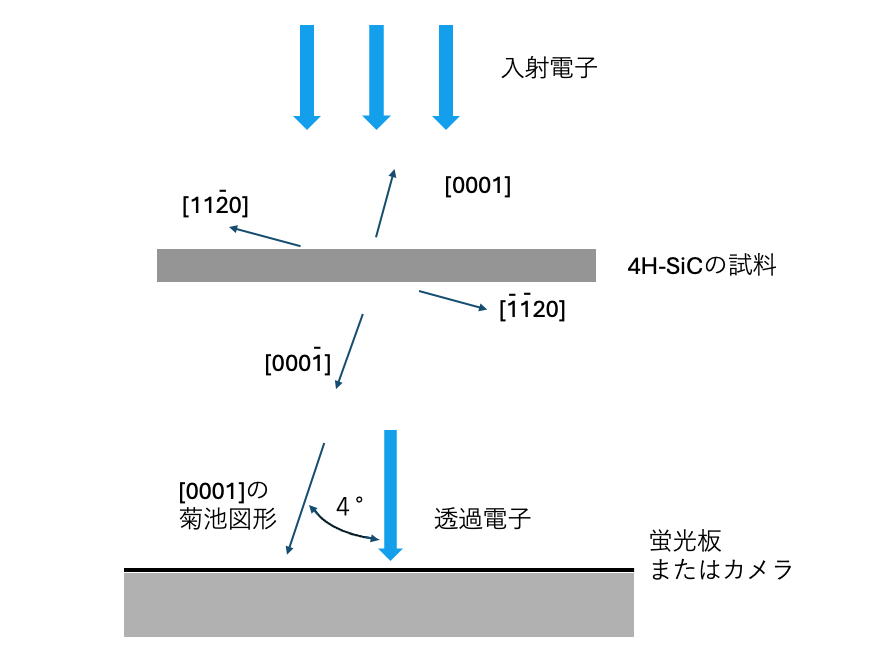

4H-SiCのウエハ表面方向は通常、[0001]方向から[1120]方向へ4°傾いています。ゴニオメーターを動かさない状態で回折図形を見ると、試料表面に垂直方向から4°離れた位置に、“ひまわりの花” あるいは”お日様マーク”に似た菊池図形が現れます。、この菊池図形は± [0001]晶帯軸の方向を表しています。これらの関係を模式的に図3-4に示します。

図3-4 より理解されるように、4H-SiCの[0001]方向が電子線の入射方向側を向いている場合は、蛍光板で観察される[0001]方向の菊池図形が現れる方向が[1120]だと判定できます。つまり、2軸傾斜ホルダーに試料を装着する際に試料の裏表を間違えなければ、 [0001]の菊池パターンの位置から、どちらの方向が[1120]で、どちらの方向が[1120]かは、判定することができます。この時に、観察されている回折図形が実際の結晶の方位とは反転して表示されているか、反転していないかの確認も行なっておいた方が良いと思います。これらの確認の仕方は、前回の連載(2)の2-6に示しています。電子顕微鏡のカメラ長を変えると、回折図形が反転してしまうことがあるので、観察中にカメラ長を変える場合は注意が必要です。

観察用試料が薄い場合は少し湾曲していることがあり、“ひまわりの花” あるいは”お日様マーク”に似た [0001]菊池図形は明瞭には観察されないことがあります。[0001]方向では正確な六角形状配置の回折斑点が現れますが、[0001]方向に近い色々な結晶方位では、少しだけ変形した六角形状配置の回折斑点が現れます。カメラや蛍光板上に現れる回折図形をその場で見ただけでは、正確な六角形状配置かそうでないかの判定は困難な場合があります。このような事態を避けるには、観察試料を作る際に、厚めの試料を作っておくと、試料の湾曲が抑えられて明瞭な菊池図形が観察されます。

また、観察している方位が正しく[0001]の方向なのか、そうでないのかを調べるやり方は色々とありますが、簡単なその場での確認方法は、ビーム電流を落として、収束電子回折図形を観察することです。収束電子回折図形の0000ディスクの中に綺麗な3回の回転対称図形が現れれば、そこが±[0001]方位です。このやり方ではとても容易に[0001]方位がどこにあるのかを見つけ出すことができます。

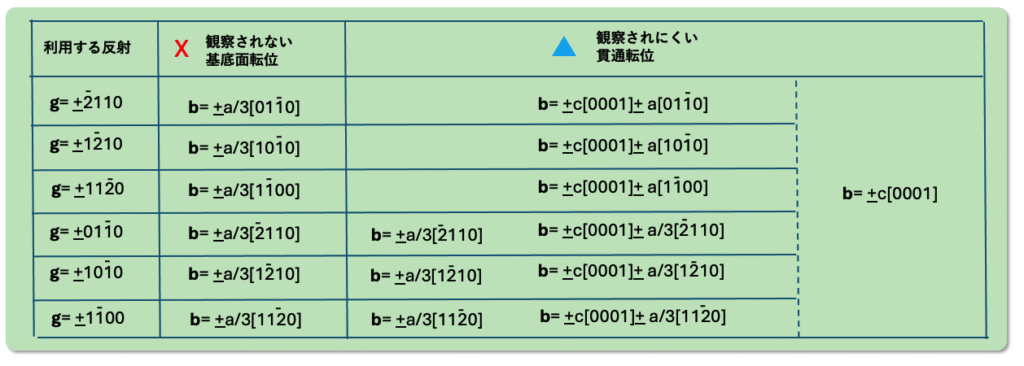

[0001]の回折図形が現れれば、ゴニオメーターを使って[0001]方位から少し試料を傾斜させると表3-5に示しているような反射にブラッグ条件を合わせることができます。表3-5 ±[0001]方向の近辺で利用する反射と、それぞれの反射で観察することができない転位、観察されにくい転位の表。観察されにくい転位とは、基本的には観察されない転位だが、転位の向きに依存してコントラストが現れる転位。

表3-5 は [0001]方向の近辺で利用する反射と、それぞれの反射で観察することができない転位を示しています。この表の青三角印の観察されにくい転位とは、基本的にコントラストが現れない転位です。しかしながら、転位の向きに依存して転位のコントラストが現れたり消失したりする場合を、観察されにくい転位と表現しています。

表3-5から理解されることは、最低2つ以上の反射を選んで撮影すると、基底面転位、貫通刃状転位、貫通混合転位については、網羅的に転位の存在を確認することができます。貫通らせん転位は基本的には、存在していてもコントラストを現すことはありません。貫通らせん転位を観察するやり方については、連載の次回に示す、フランク型積層欠陥の観察で説明します。

3-5. 平面観察のマニュアル

SiCパワーエレクトロニクス研究者が、g・b解析を用いて転位などの平面観察を行うことを、外部に依頼する場合は以下のような観察仕様を提案します。

1. 平面観察用試料をイオンミル装置あるいはFIB装置を使って作製します。透過型電子顕微鏡の2軸傾斜ステージに試料を装着します。この時に試料の表面と裏面を混同しないように注意します。透過型電子顕微鏡内で試料の上下が逆転する場合があります。その場合は[0001]方向を上にして、試料ステージに装着します。またその場合は、試料の[1100]方向を試料ステージの回転軸方向と合わせておきます。試料ステージの回転軸方向とは、試料ステージの長手方向と定義しておきます。この状態を図3-5に模式的に示します。このように試料をセットしておくと、4°離れた[0001]を簡単に、z方向に持って来ることができます。

2. ゴニオメーターを動かさない状態で回折図形を観察すると、4°離れた位置に[0001]方向の菊池図形が現れます。図3-4に示すように、[0001]の菊池図形が現れる方向が[1120]方向だと理解できます。そうすると、観察される回折斑点に指数付けをすることが可能です。

3. 転位の有無を確認することが目的であれば、指数付けを行った逆格子点のうち、表3-5で示されている、2つ以上の回折条件を選び明視野像や暗視野像を撮影します。これらの観察で転位の存在を網羅的に調べることができます。

4. 転位の有無を確認することが目的であれば、例えばg=±1120の回折条件で明視野像や暗視野像を撮影します。次に、例えばg=±1210の回折条件で明視野像や暗視野像を撮影します。これらの観察で,貫通らせん転位と貫通混合転位以外の転位の存在を網羅的に調べることができます。

5. 観察されたそれぞれの転位の種類やバーガース・ベクトルを調べる場合を想定すると、表3-5で示されている、6つの回折条件で明視野像や暗視野像を撮影しておくと、平面観察の場合は基底面転位や、バーガース・ベクトルの方向は求めることはできます。ただし、バーガース・ベクトルの向きはこの実験からは決定できません。方向はわかるが向きはわからないという意味は、b=±a/3[1120]は求めることはできますが、+かーかは求められないという意味です。