3-6. ウイークビーム法による観察

g・b解析法を応用して転位などの像を観察する際に、ウイークビーム法を利用すると、像コントラストをより明瞭にすることができます。

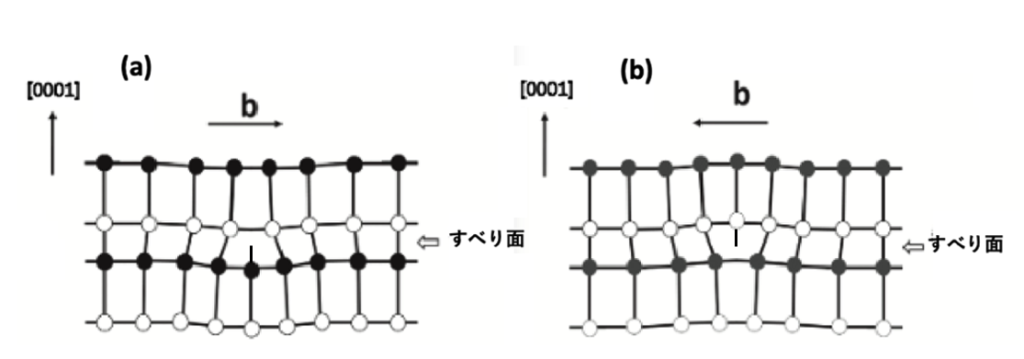

g・b解析法では、転位の周囲の格子歪が像コントラストを与えています。この格子歪は、転位の位置から離れると減衰していきます。単純な弾性論だと、転位からの距離をrとすると1/rに比例して歪みは減衰していきます。つまり転位による格子歪は、そのまま結晶内の遠くまで減衰しながらも存在しています。

g・b解析法では、構造因子の大きな反射を利用して転位を観察すると、転位の周囲の格子歪に敏感に反応し、幅の広い転位の像コントラストが観察されます。一方、転位の像コントラストの幅が広がって観察されると、転位の位置が明瞭ではありません。そこで、利用している反射のブラッグ条件を少し外して観察すると、格子歪に鈍感に反応するようになります。そうすると、転位芯に近い部分の大きな格子歪みの部分はコントラストが観察されますが、転位から少し離れた位置では格子歪みによるコントラストはほぼ消失して、転位の像がシャープに現れます。この現象を利用して、意図的にブラッグ条件を少し外して、シャープで明瞭な像を得る手法をウイークビーム法と呼んでいます。問題は回折条件をどれくらい外すかということになります。回折条件をはずすと、転位のコントラストはシャープになっていきますが、はずしすぎると回折強度自体が落ちて観察が困難になっていきます。ブラッグ条件をはずす際に、どの程度外すのか、また、はずす量を固定して像を観察するやり方を、以下に説明します。

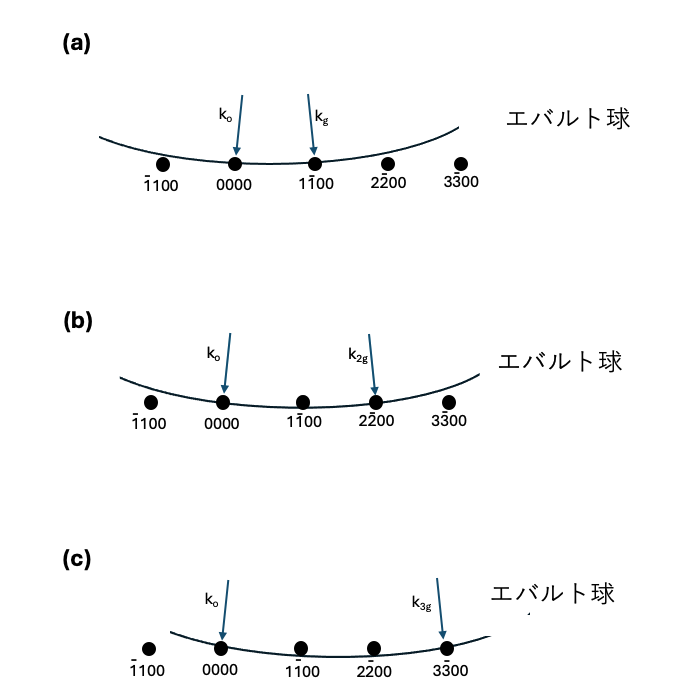

図3-6 は、1100反射を利用してウイークビーム法で観察する場合を例として、回折条件を示すエバルト球と逆格子点の関係を示しています。図3-6(a)はこれまで紹介してきたg・b解析法での観察の仕方を示しています。1100反射が回折条件を満たしている状態です。図3-6(b)は2200反射が回折条件を満たしている状態です。この条件では、1100反射はブラッグ条件からはずれてしまいます。この時に1100反射の暗視野像や明視野像を観察すると、1100反射のウイークビームの像になります。この状態で、シャープな転位の像が観察されれば、それで十分ですが、さらに明瞭な像を観察しようとすると、3300反射が回折条件を満たしている状態で観察してみます。図3-6(c)は3300反射が回折条件を満たしている状態です。この時、1100反射の暗視野像を観察すると、これも1100反射のウイークビーム暗視野像になります。

余談的な話をしておくと図3-6(b)や(c)のような回折条件で1100反射のブラッグ条件からははずれていますが、その効果のみではなく、1100反射での暗視野像は、2200反射や、3300反射の暗視野像と動力学効果を通じて影響を及ぼしあっています。

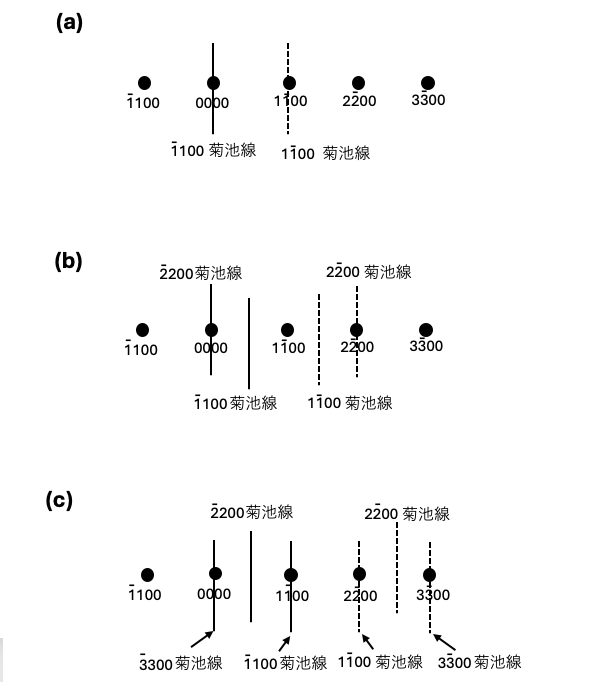

図3-7 (a), (b), (c)は、図3-6 (a), (b), (c)で示されている回折条件を実際の実験では、どうやって設定するのかを説明している図です。試料はユーセントリックポジションに設定し、透過型電子顕微鏡の照射系レンズの光軸、結像系レンズの光軸、対物レンズの電流軸、電圧軸は、最適に調整されているとします。対物レンズの収差も最適に補正されている状態を想定します。この状態では、0000の透過波は、蛍光板の中心のマークに位置しています。

1100反射の暗視野像を撮影する場合、対物レンズのビームティルト機構、あるいは、対物レンズ上方のビームディフレクターを使って、入射ビームの向きを傾斜させて、1100反射の回折斑点が蛍光板の中心マークの位置にやってくるように合わせます。これは、対物レンズの収差の影響を低く抑えるために必要な作業です。

試料を動かさずに、ビームディフレクターを調整して入射ビームの方向を変え回折条件を変化させると、回折斑点の位置は動きますが、菊池図形は動きません。一方、ゴニオメーターを傾斜させて試料を傾斜させ、回折条件を変化させると、菊池図形は動いていきますが回折斑点の位置は動きません。回折斑点の反射強度が強くなったり弱くなったりして消えていきます。入射ビームの方向を変えるやり方とゴニオメーターつまり2軸傾斜試料ホルダーを傾斜させるやり方を組み合わせて、回折条件を設定しなければ、対物レンズの収差の影響を低く抑えた暗視野像を撮影することはできません。

図3-7 (a)は1100反射にブラッグ条件を合わせた状態の回折図形を示しています。この状態では、明るいコントラストを示す1100菊池線が、1100反射の回折斑点に重なります。暗いコントラストを示す1100菊池線が、透過波の0000斑点に重なります。試料を少し傾斜させると、菊池図形が動きます。図3-7 (b)は2200反射にブラッグ条件を合わせた状態の回折図形を示しています。この状態では、明るいコントラストを示す2200菊池線が、2200反射の回折斑点に重なります。暗いコントラストを示す2200菊池線が、透過波の0000斑点に重なります。1100菊池線は1100反射と2200反射の中間の位置にやってきます。1100菊池線は1100反射と0000の中間の位置にやってきます。図3-7 (c)は、さらに試料を少し傾斜させて、菊池線を動かして3300反射が回折条件を満たしている時の菊池線と回折斑点の位置の関係を示しています。暗視野像の撮影の場合、小さな対物絞りを使って、1100反射を選択して観察します。

明視野像を撮影する場合は、対物レンズのビームティルト機構あるいはビームディフレクターを調整し、0000透過波を、蛍光板中心に戻します。その後、試料ホルダーを少し傾斜させ、図3-7 (a), (b), (c)の状態になるように、試料を設定して明視野像を撮影します。

また、回折条件が正しく設定されているかどうかの証拠を残しておくために、設定した回折図形を撮影しておきます。その後に、暗視野像や明視野像の撮影を行うようにします。いろいろな回折条件を適切に設定する作業に慣れていないと、意外と誤った回折条件の設定で撮影していることがあります。

図3-7 実際に観察される回折図形。(a) 1100反射が回折条件を満たしている状態。(b) 2200反射が回折条件を満たしている状態。(c) 3300反射が回折条件を満たしている状態。

g・b解析法は、転位や積層欠陥などの格子欠陥を広い視野で簡単に観察することが可能な、便利で利用価値の高い手法です。しかしながら、電子顕微鏡の利用方法の中では、とてもマイナーな手法です。現代の透過型電子顕微鏡、走査透過型電子顕微鏡の利用方法では、原子レベルの高い分解能による観察や、EDSによる局所元素分析などがメジャーな利用方法です。これらのメジャーな利用方法には慣れ親しんでいるものの、他の観察方法の経験が少なく、特に、いろいろな回折条件を設定することに慣れていない電子顕微鏡担当者にとっては、上記の操作に難しさを感じるようです。g・b解析を行う際に必要となる顕微鏡操作を具体的に詳しく記述することも、それなりに意味があると考え詳しく説明しましました。

3-7. まとめ

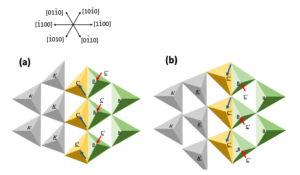

透過型電子顕微鏡を用いて [1100]方向の断面と[0001]方向の平面観察を、g・b解析法を使って、転位の観察について考察しました。観察のやり方をマニュアルとしてまとめました。

[1100]方向への断面観察で転位の有無を確認することが目的であれば、[1100]方向から試料を少し傾斜させてg=1124の回折条件で明視野像や暗視野像を撮影します。次に30°ほど[1210]方向へ試料を傾斜させてg=1014の回折条件で明視野像や暗視野像を撮影します。これらの観察で転位の存在を網羅的に調べることができます。 [0001]方向からの平面観察では、最低2つの異なる回折条件で明視野像や暗視野像を撮影します。これらの観察で、基底面転位、貫通刃状転位や貫通混合転位の存在を網羅的に調べることができます。しかしながら、これらの手順を合わせても貫通らせん転位は存在していても観察されません。平面観察では貫通らせん転位はステルス転位です。また、明瞭な像を得るためのウイークビーム法について説明しました。連載の次回は、透過型電子顕微鏡を用いた積層欠陥の観察について考察します。