4-1.はじめに

SiCパワー半導体の研究者が、透過型電子顕微鏡による格子欠陥の観察の依頼をどうするかを考察しています。企業の場合、自社内の分析部門の透過型電子顕微鏡担当者に観察作業をお願いする場合や、自社外の分析会社や何らかの組織の透過型電子顕微鏡担当者に観察をお願いすることになると思います。この時にどのような仕様で観察をお願いするのかについて考察し、マニュアル的に示しています。

連載の前回までg・b解析法で転位観察を依頼する際の仕様について考察しました。連載の今回は積層欠陥の観察について考察します。積層欠陥の観察はg・R解析法とかg・R法などと呼ばれたりします。実際の実験操作のやり方はg・b解析法と同じですが、積層欠陥の像コントラスト出現のメカニズムは、転位の像コントラストメカニズムとは異なるためg・bルールとは異なるg・Rルールが存在しています。この回では、積層欠陥コントラストのg・Rルールについて説明します。このルールは、放射光トポグラフ法の利用(8)で既に簡単に説明しています。今回は、放射光トポグラフ法を用いた積層欠陥の観察の話を、電子顕微鏡観察の話に書き直した説明を行います。

4-2. 積層欠陥の像コントラストのルール

積層欠陥の像コントラストが現れるか、現れないかは下記の式で表現されます。下記の条件が成立する場合は、積層欠陥が存在していても像コントラストは現れません。

g・R = n

gは回折ベクトル、Rは積層欠陥の変位ベクトル、nは整数、つまり n= 0, ±1, ±2, ±3,……です。

転位の場合は転位の周りに存在していた格子歪が結像に寄与し、明視野像や暗視野像で転位のコントラストを与えていました。一方、ここで取り扱っている4H-SiCの積層欠陥は積層欠陥の周囲には格子歪は存在していないと想定します。

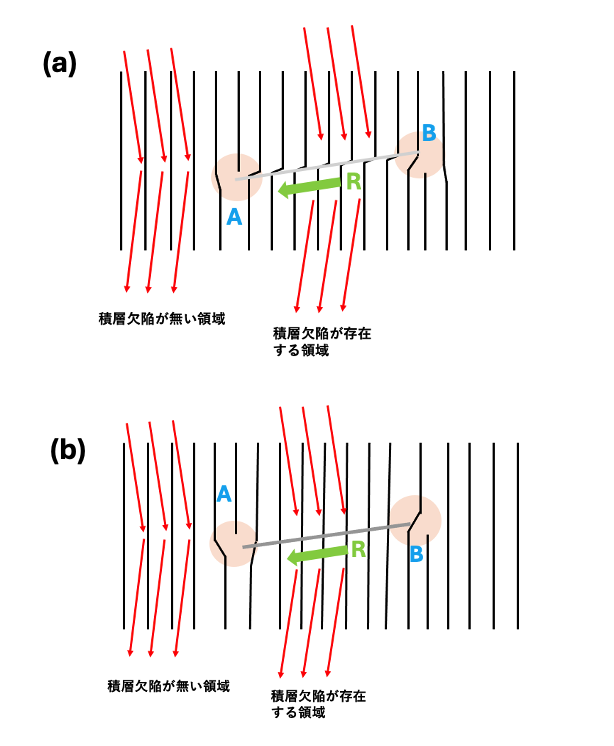

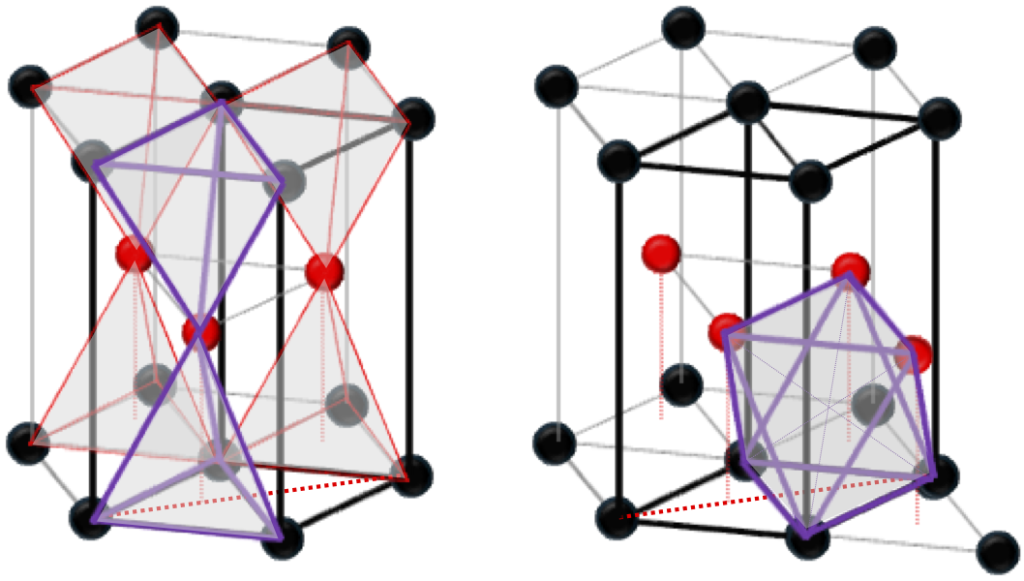

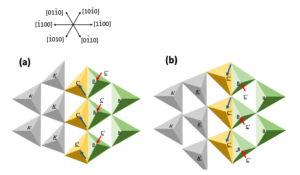

図4-1にショックレー型積層欠陥を模式的に示します。図中の縦の黒線は回折を起こしている結晶面です。入射電子と回折電子を赤い矢印で示しています。図の中にA, Bは部分転位です。積層欠陥の縁には必ず部分転位が存在しています。この部分転位の周りには格子歪が存在しています。格子歪の領域を、色をつけて模式的に示しています。一方、積層欠陥の周りには格子歪は存在していません。その代わり、積層欠陥は変位ベクトルRで示される結晶面の変位を伴います。変位ベクトルRとは、積層欠陥の上側の結晶を基準として、積層欠陥の下側の結晶の変位を示しています。この積層欠陥の変位ベクトルRは、積層欠陥の縁に付属している部分転位のバーガース・ベクトルとは逆向きのベクトルと定義したりしています。この定義は電子顕微鏡での積層欠陥の変位の定義です。

図4-1(a)は g・R ≠ n の状態を示しています。縦方向の黒い線は回折を起こしている結晶面を表現しています。積層欠陥の下側の結晶は、上側の結晶に対して変位していますが、結晶面の1周期の間隔よりも小さい間隔で変位しています。つまり結晶面の周期構造の位相がずれてしまっています。そして、回折を起こしている結晶面については、積層欠陥の上側の結晶面も下側の結晶面も面間隔に違いはありません。このような構造の領域と、積層欠陥がない領域での回折強度とは違いが出てくることは理解できると思います。この回折強度の違いが積層欠陥の像のコントラストを与えます。図4-1(a)は積層欠陥の縁に部分転位が存在しています。これらの部分転位の周りの格子歪はg・bルールに従ってコントラストを現します。

一方、積層欠陥の上下の結晶面が連続的に繋がっている結晶面も存在します。この状態を図4-1(b)に示します。この状態はg・R = ( 1/d ) I R | cos α = n です。αはgとRの角度です。dは回折を起こしている結晶面の間隔です。この状態では積層欠陥の変位は結晶面間隔の整数倍なので、回折を起こしている結晶面は積層欠陥の上下で連続的につながっていていることになります。このような結晶面では、積層欠陥がない領域も積層欠陥が存在する領域も同じ回折強度を示すので積層欠陥のコントラストは現れません。また当然ですが、gとRが直交している場合は積層欠陥のコントラストは現れません。図4-1(b)は積層欠陥のコントラストは現れないが、積層欠陥の周囲に付属する部分転位のコントラストはg・bルールに従ってコントラストを示します。

以上、転位のg・bルールと、積層欠陥のg・Rルールとは、異なることを説明しました。

4-3. ショックレー型積層欠陥の像コントラスト

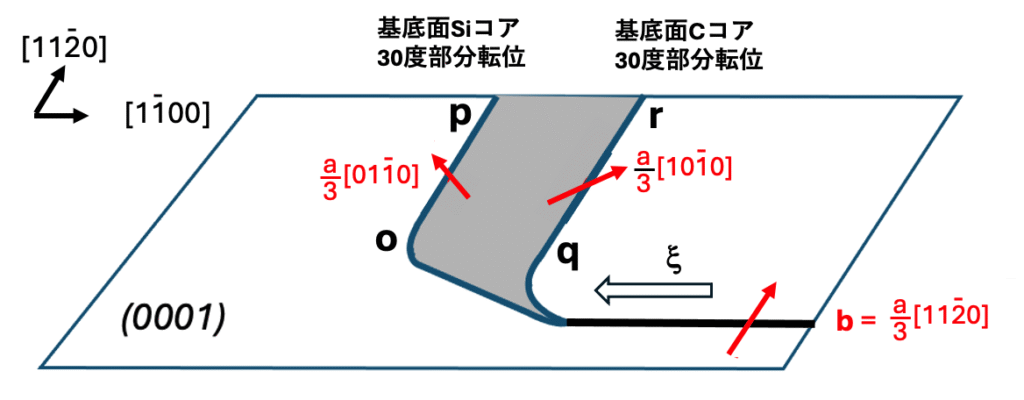

図4-2にショックレー型積層欠陥の構造の一例を示します。ショックレー型積層欠陥は、ウエハ中に最初から生成している場合もありますが、ウエハプロセスやデバイスプロセス中に応力が加わったり、昇温、降温時の熱応力、パワーデバイス利用時の順方向特性劣化が原因で発生したりします。

平面観察試料で、ショックレー型積層欠陥のコントラストが現れる回折条件と、現れない回折条件を考察します。ショックレー型積層欠陥では、変位ベクトルは積層欠陥面と平行に存在していて、R=±a/3 [1100], ±a/3 [1010], ±a/3 [1100]の6種類存在しています。

|R|=2a /√3 , |g1100|= 2/(√3a) なので、

g・R = (4/3) cos α,

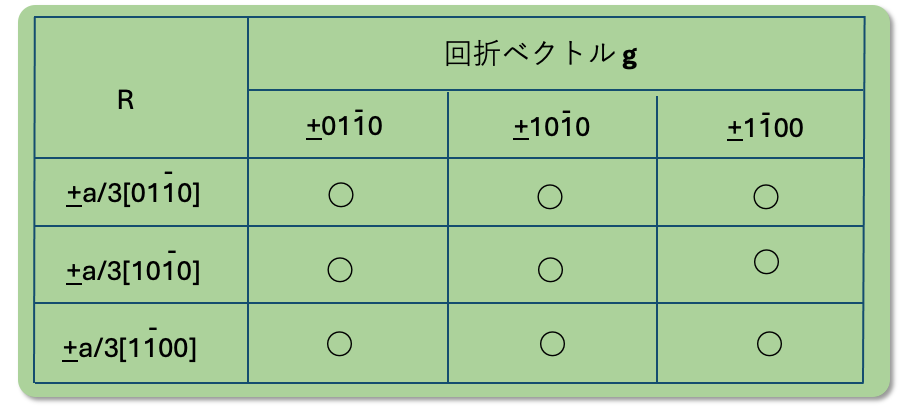

αはgとRの角度です。表4-1に、 g=±0110, ±1010, ±1100の反射で観察した場合のコントラストの有無を示します。6つのすべての反射でショックレー型積層欠陥を観察することができます。

表4-1 g=±0110, ±1010, ±1100の反射でのショックレー型積層欠陥の観察可否。6つのすべての反射でショックレー型積層欠陥の観察は可能。丸印は観察可能を示す。

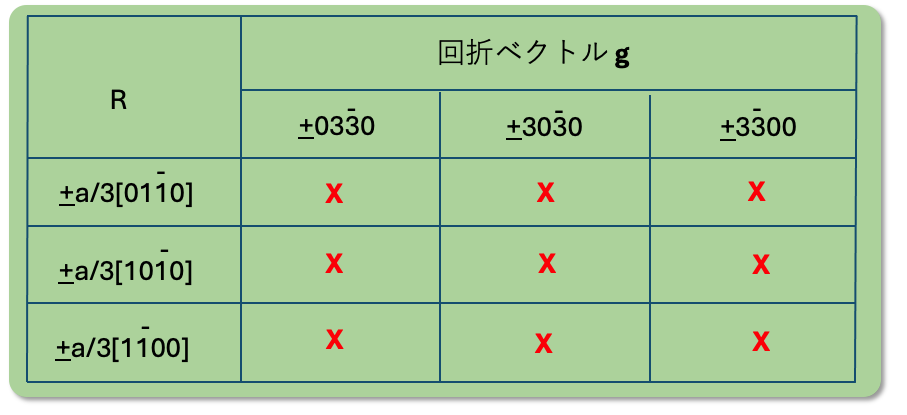

表4-2は参考のために示す、g=±0330, ±3030, ±3300の反射でのショックレー型積層欠陥の観察の可否の表です。これらの反射では、積層欠陥が存在していてもコントラストは現れません。つまりこれらの反射を引き起こす結晶面は図4-1(b)の状態です。

表4-2 g=±0330, ±3030, ±3300の反射でのショックレー型積層欠陥の観察可否。6つのすべての反射でショックレー型積層欠陥の観察は不可能。X印は観察不可能を示す。

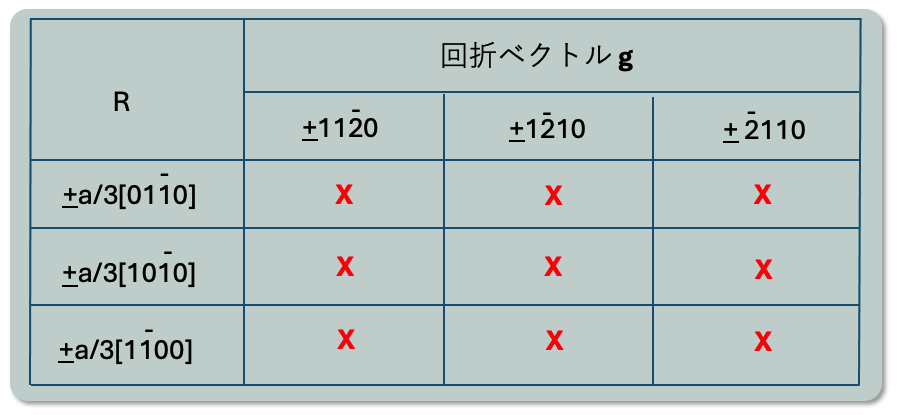

表4-3はg=±1120, ±1210,±2110の反射でのショックレー型積層欠陥の観察の可否の表です。この場合、|g1120|=2/a、|R|=a/√3 なので、g1120・R= 2/√3 cos αです。

g=±1120, ±1210, ±2110の反射では、積層欠陥が存在していてもコントラストは現れません。つまりこれらの反射を引き起こす結晶面は図4-1(b)の状態か、あるいは内積が0の状態です。

表4-3 g=±1120, ±1210, ±2110の反射でのショックレー型積層欠陥の観察可否。6つのすべての反射でショックレー型積層欠陥の観察は不可能。X印は観察不可能を示す。

ショックレー型積層欠陥の観察の実験手順は、平面観察での転位の観察手順と同じなので、ショックレー型積層欠陥のみの観察のマニュアルはありません。

また、g=±0110, ±1010, ±1100のような反射では、g・R= ±2/3 または±4/3の値を示します。これらのショックレー型積層欠陥が3枚重なる場合、あるいは3の倍数枚重なる場合、g・(R1 +R2 +R3) = n となってショックレー型積層欠陥のコントラストは消失します。

ショックレー型積層欠陥のコントラストが現れるか、現れないかの定性的なルールは、g・Rルールで示されますが、もう一つ定量的なルールも存在しています。積層欠陥のコントラストは電子線の試料入射表面と積層欠陥との距離に依存して振動します。積層欠陥が存在している深さが、たまたま、振動するコントラストのちょうどコントラストが弱くなっている深さに存在している場合があります。そして弱いコントラストは4H-SiCの積層欠陥の平面観察ではよく観察されます。積層欠陥のコントラストが弱く、積層欠陥の存在に気づきにくい場合があり注意を必要とする場合があります。

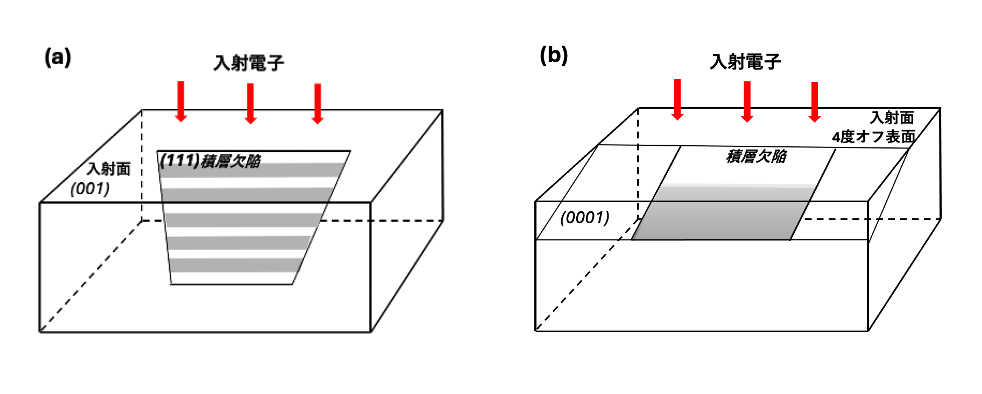

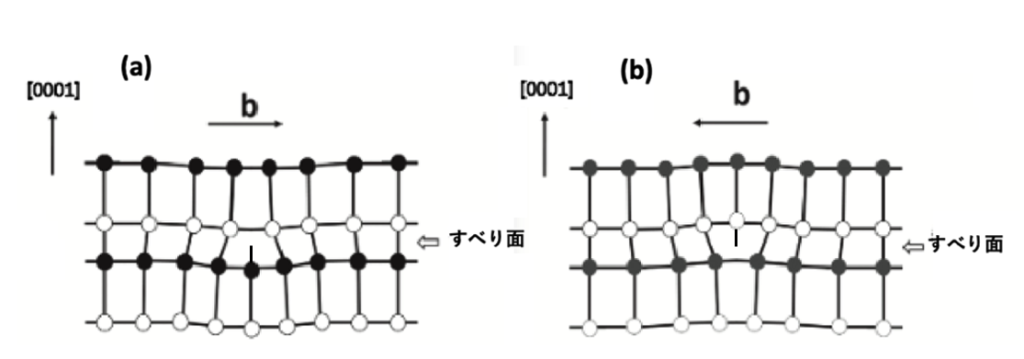

通常の電子顕微鏡関係の教科書では、積層欠陥は等高線のような縞模様コントラストが現れることが示されています。このような縞模様は、試料上面の電子線の入射表面と積層欠陥との距離に依存して現れます。教科書に載っている積層欠陥の観察例はFCC構造のものが多いです。FCC構造では、ショックレー型積層欠陥は{111}面上に載っています。そして電子線の入射表面は通常は{001}面や{011}面などです。この状態を図4-3(a)に模式的に示します。これらの幾何学的関係では、試料上面の電子線の入射表面と積層欠陥面は大きな角度を持っていて、電子線の入射表面と積層欠陥との距離は、積層欠陥の各点で大きく異なっています。そして電子線の入射表面と積層欠陥との距離に依存して、通常、等高線のような縞模様コントラストが現れます。一方、4H-SiCの場合、積層欠陥は(0001)面に載っていて、図4-3(b)に示すように試料表面は通常は(0001)面に対して4°の角度を持っています。この場合試料表面と積層欠陥は、平行に近い関係なので、電子顕微鏡関係の教科書に載っているような、積層欠陥特有の縞模様コントラストは現れにくい状態です。積層欠陥が浅い位置に存在している場合は、全体的に淡い不明瞭なコントラストが現れます。積層欠陥が深い位置にある場合は、それなりに強いコントラストは現れます。4H-SiCの4度オフ基板の平面観察の場合、FCC構造での積層欠陥の観察で教科書に載っているような縞模様コントラスト例とは異なる淡いコントラストが通常は現れることは留意しておく必要はあります。

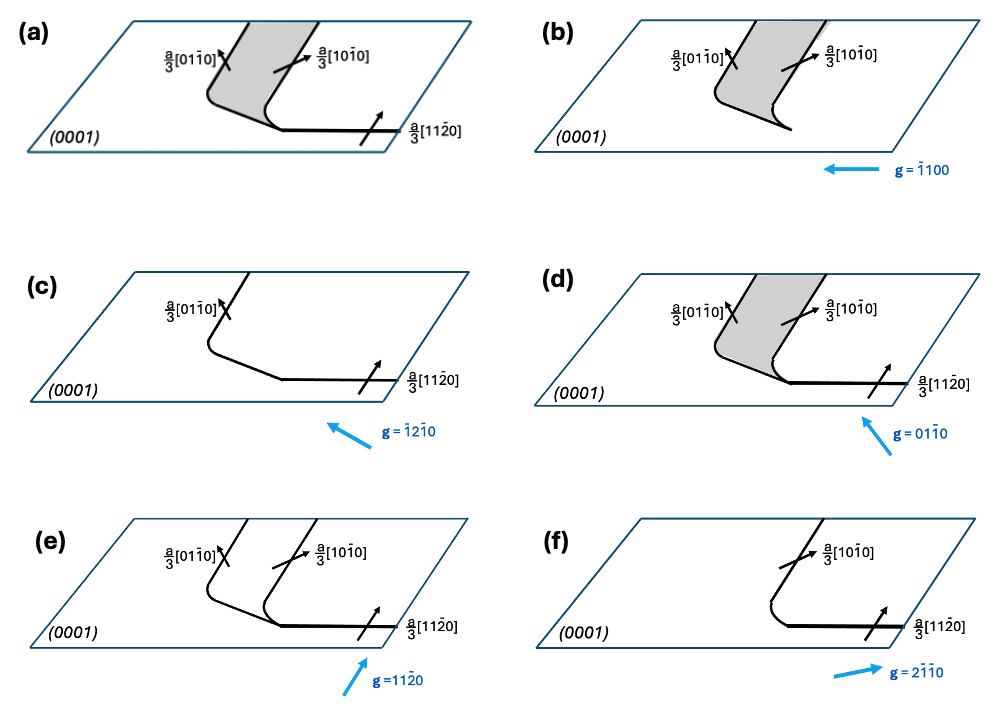

図4-4に回折条件を変化させた時に、ショックレー型積層欠陥のコントラストがどのように変化するのかの様子をモデル的に示しています。ここではb=a/3[1120]の基底面転位が分解してショックレー型積層欠陥が出現した構造を例示します。(a)は欠陥構造の模式図を示しています。 (b)は g=1100の回折条件での観察されるコントラストです。b=a/3[1120]の基底面完全転位のコントラストが消えています。b=a/3[1120]の基底面完全転位の転位も高い分解能で観察すると、2つの部分転位と数ナノメートル程度の幅を持つショックレー型積層欠陥より構成されています。2つの部分転位の距離が近いので、2つの部分転位の長範囲の格子歪みは合成されていてb=a/3[1120]の基底面完全転位の長範囲の格子歪になっています。この歪はg=1100と直交するため、b=a/3[1120]の基底面完全転位もコントラストは消失しています。(c) g=1210の回折条件です。b=a/3[1010]と積層欠陥のコントラストが消失しています。(d) g=0110では全ての欠陥が見えています。(e) g=1120 では積層欠陥のコントラストが消失しています。 (f) g=2110ではb=a/3[0110]と積層欠陥のコントラストが消失しています。g・Rルールを模式的に示しました。

コメントを残す