4-4-1. フランク型積層欠陥

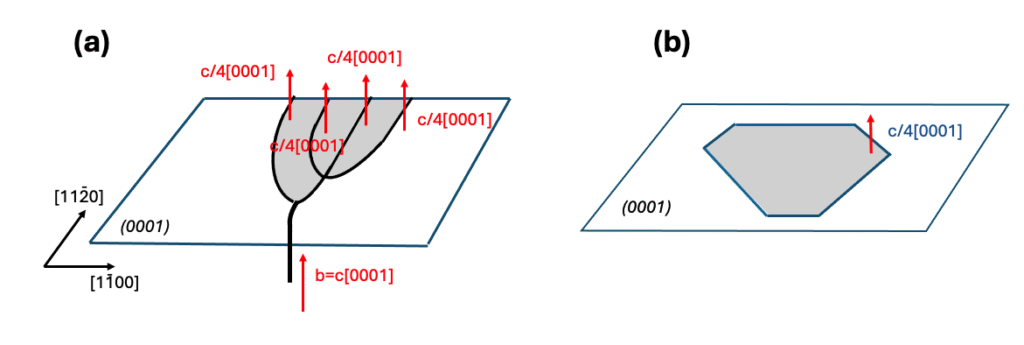

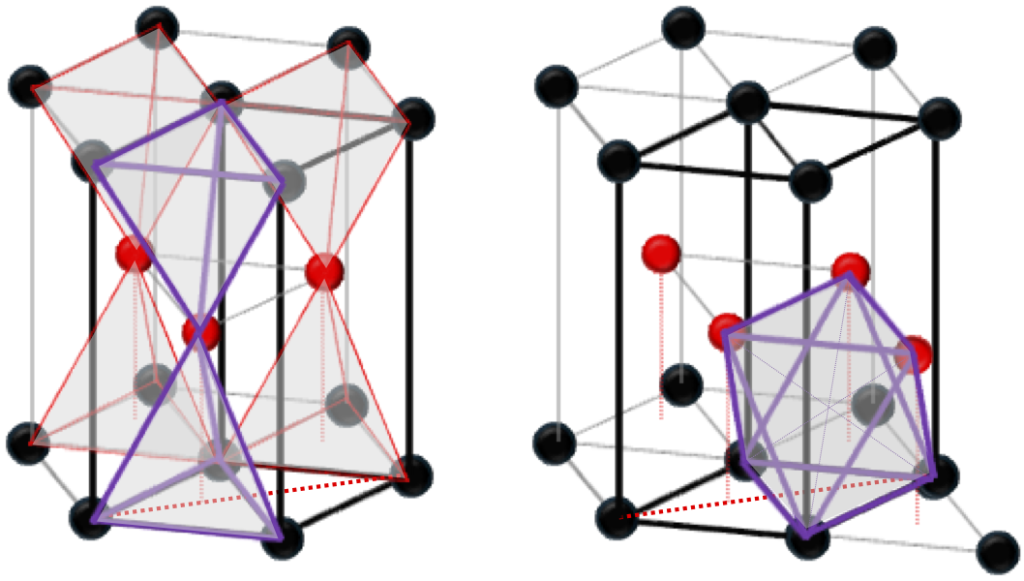

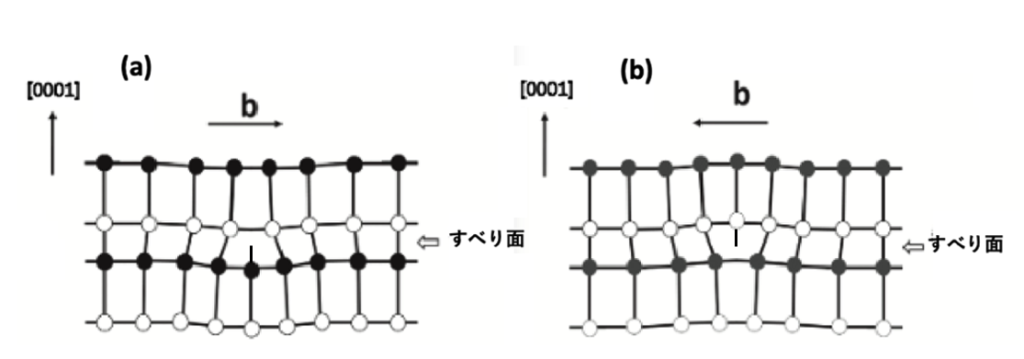

b= ±c[0001]の貫通らせん転位が折れ曲がり、基底面に沿って存在している場合があります。この場合はフランク型刃状転位と呼ばれる転位になりますが、フランクの刃状転位を拡大すると4本のb=±c/4[0001]のフランクの刃状部分転位に分裂しています。これらの分裂したフランクの部分転位の間にはフランク型積層欠陥が存在しています。フランク型積層欠陥は基底面上に存在していますが、変位ベクトルRは基底面上には載っておらず、基底面から飛び出しています。つまりR=±c/4[0001]です。図4-5(a)は貫通らせん転位が基底面に沿うように方向を変えフランク型刃状転位とフランク型積層欠陥が生成する模式図を示します。

放射光X線トポグラフ法でエピ欠陥を観察すると、貫通らせん転位が基底面に沿うように向きを変えたり、また逆に(0001)面に沿って存在していたフランク型積層欠陥とフランク型刃状部分転位が、貫通らせん転位へ変換される構造なども、それなりに観察されます。向きを変えているところでは図4-5(a)に示すような構造が存在するのではと推察します。

また、4H-SiCにイオン注入を行うと、結晶性が悪くなり、その後アニールすると結晶性は回復するとことは知られています。これらの過程をX線回折で調べると、一度回折強度プロフィールの半値幅が大きくなり、その後アニールよって半値幅は回復します。この回復の途中で何が起こっているかは、現在は詳しくは調べられていないと思います。Siウエハの場合はすでに良く知られています。アニールの途中で、空孔や格子間原子が{111}面に板状に集合して、フランク型積層欠陥が形成されたりします。さらにアニールを続けると、最終的にはフランク型積層欠陥は消失します。同様なフランク型積層欠陥が4H-SiCの基底面でも発生し、アニールにより最終的に消失していっているかもしれません。図4-5(b)はイオン注入後のアニールの最中に出現しているかもしれない空想上のフランク型積層欠陥です。このようなフランク型積層欠陥が存在しているかもしれませんし、していないかもしれません。

4-4-2. ショックレー型変位のないフランク型積層欠陥のコントラスト

ショックレー型変位を伴っていない純粋なフランク型積層欠陥の変位ベクトルは、R=± c/4[0001]です。すでに考察した[1120]、[1100]方向などの断面観察方向では、g=0004反射を選べば、貫通らせん転位、フランク型刃状完全転位、フランク型刃状部分転位は可視化することは可能ですが、この場合、g・R =±1になるのでフランク型積層欠陥のコントラストは現れません。 同様の理由で、h k i l 反射のl = 4nの場合の反射では観察することはできません。フランク型積層欠陥を可視化する方法の一つは、連載(2)の図2-2(a)の回折図形の中に現れている、g=1101,1102,1103などの反射を使って、フランク型積層欠陥を可視化することです。しかしながら、そもそも、基底面に乗っている2次元のフランク型積層欠陥を断面方向から観察するのは、積層欠陥の形状や状態を把握しにくいと思います。

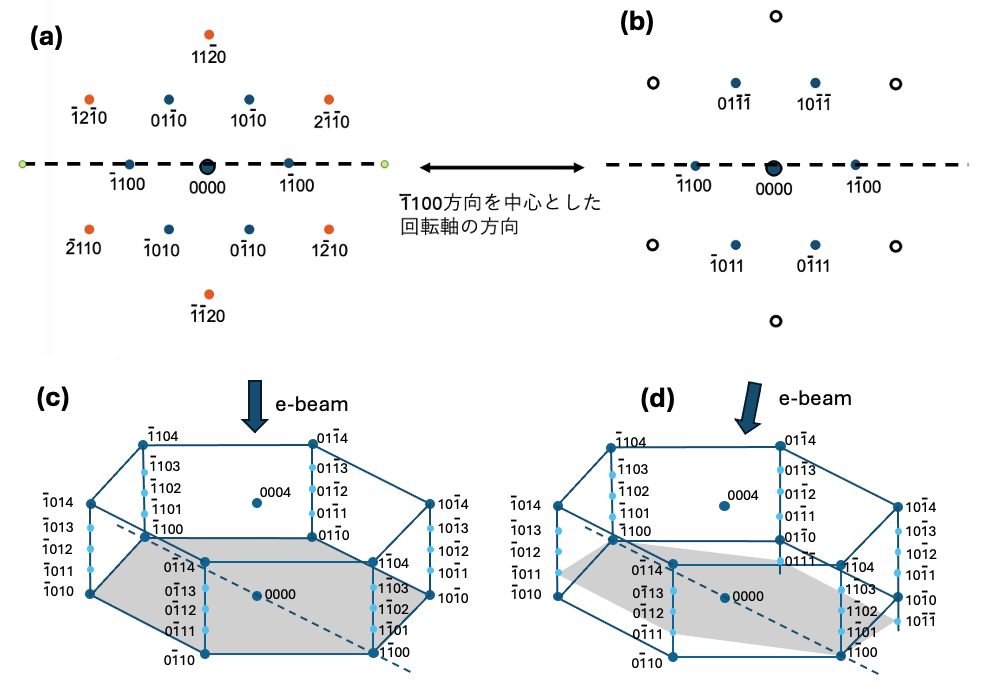

平面観察を行おうとすると、平面観察で現れる反射、hki0を使う場合、g・R =0となって、hki0を使ってもフランクの積層欠陥もフランク型刃状完全転位、フランク型刃状部分転位も観察することはできません。図4-6(a)は[0001]方向から見た回折図形です。図の破線は、1100 – 0000– 1100 の軸を示しています。この軸を回転軸として16.7°ゴニオメーターステージを傾斜させてみます。回転方向は、この場合は、菊池図形が[1120]方向に移動するように傾斜させます。つまり、電子顕微鏡に試料ステージをセットして、その後4°傾斜して[0001]方向の回折図形を出しましたが、今度のその方向とは逆方向に、[0001]方向から16.7°傾斜させます。平面観察試料をセットして、試料ステージを動かしていなければ、12.7°傾斜させます。そうすると、図4-6(b)の回折図形が現れます。連載(3)の図3-5の試料のセットと同じように試料をセットしておくと、、1100 – 0000– 1100 の軸を中心に試料を傾斜させて図4-6(b)の回折図形を出すことが可能です。図4-6(c)は、図4-6(a)の回折図形が観察される時の逆格子空間を斜め上方向から見た図です。図4-6(d)は、図4-6(b)の回折図形が観察される時の逆格子空間を斜め方向から見た図です。

図4-6(b)では回折斑点の配置は正六角形状ではなくて、少し上下に伸びて変形しています。図4-6(a)の0110、1010の反射の位置より少しだけ上側に、0111、1011が現れます。これらの反射ではg・R =±1/4なので,フランク型積層欠陥のコントラストが出現します。この反射のみが励起するように回折条件を設定します。

ところで、図4-6(b)の白丸の位置に現れる反射は、構造因子の値は0ですが、多波動力学回折効果により反射強度が現れる、とてもお茶目な反射です。これらの反射は、この反射のみにブラッグ条件を合わせると、つまり2波励起状態にすると、回折強度は消えてしまいます。g・b解析法や g・R解析法には利用できません。

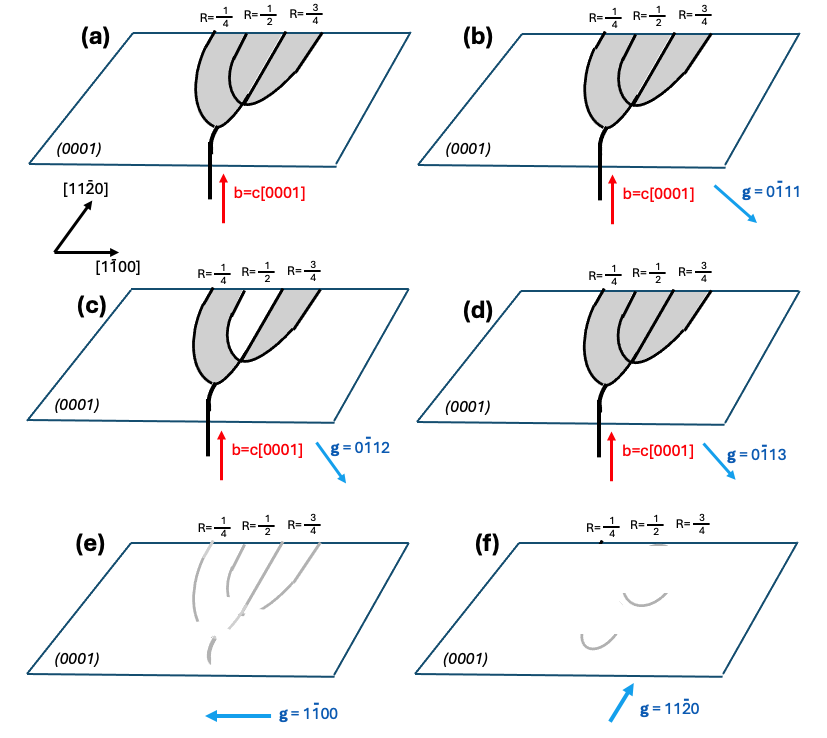

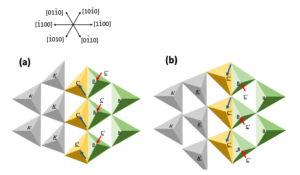

図4-7は、回折条件に依存したフランク型積層欠陥、フランク型部分転位のコントラストの変化のモデル図です。図4-7 (a)は欠陥構造の模式図です。この構造は図4-4(a)と同じものです。(b) g=0111の条件です。フランク型積層欠陥、フランク型部分転位のコントラストが観察されます。 (c) g=0112の場合、R=c/4の積層欠陥が2枚存在している部分は、変位を加算するとR=c/2 になるので、g・R = 1 になります。この部分の積層欠陥のコントラストは消失します。(d) g=0113の場合は(b)と同じものが観察されます。(e) g=1100の場合、この反射は第0ラウエゾーン上の反射なので基本的にはフランク型積層欠陥コントラストは現れませんが、フランク型刃状転位のδ歪みの成分のコントラストが現れます。(f) g=1120の場合の場合も基本的には積層欠陥コントラストは現れませんが、刃状転位のδの歪みの成分のコントラストが現れることが推察されます。この図4-7で示されているような実験の観察結果の報告は今のところありません。図4-7(a)のような欠陥のモデルだと、図4-7(b),(c),(d),(e),(f)のようなコントラストが観察されるはずのだが、という単なる推察による図です。

4-4-3. ショックレー型積層欠陥つきのフランク型積層欠陥のコントラスト

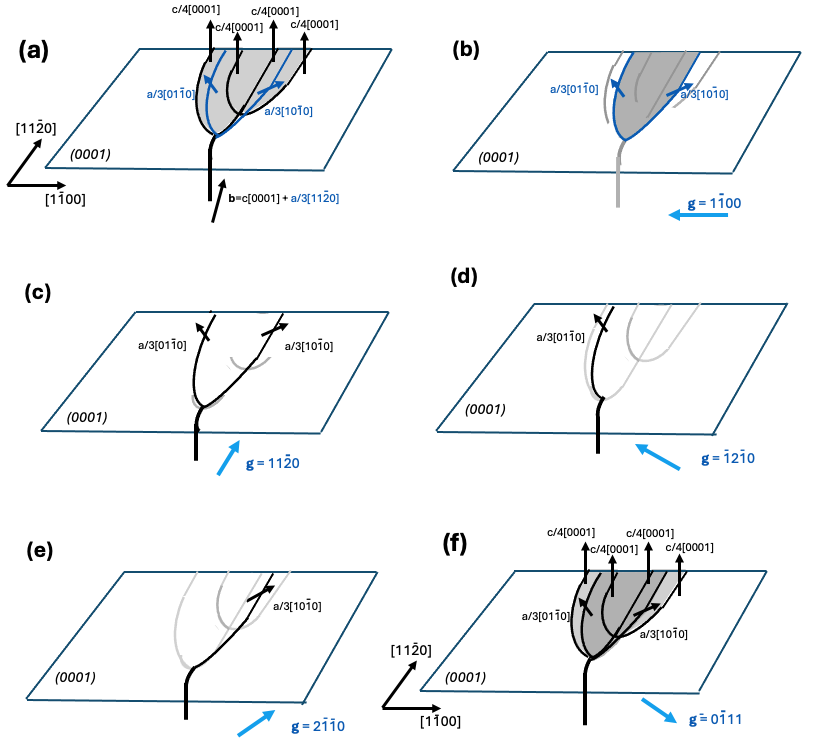

図4-8(a)はb=c[0001] + a/3[1120]の貫通混合転位が、基底面に沿うように向きを変えた時の推察される構造のモデルです。b=c[0001]の成分は図4-5,図4-7と同様に、4本のフランク型刃状部分転位に分解し、b= a/3[1120]の成分は、2本のショックレー型部分転位に分解し、合計6本の部分転位に分解している場合を考えます。フランク型刃状部分転位成分とショックレー型部分転位成分を合わせ持つ部分転位2本とフランク型部分転位2本の合計4本に分解するようなモデルも考えられるかもしれません。また5本に分裂するようなモデルも考えられるかもしれません。ここでは6本に分裂した部分を観察するとどう見えるのかを推察します。図4-8(a)のような構造のモデルだと、図4-8(b),(c),(d),(e),(f)のようなコントラストが変化することが推察されます。実際に実験で観察した報告が無いと思いますので、こういう構造ではこういうふうに見えるはずという、推察の図です。

貫通転位の中にはb=±c[0001] + a[1100]というタイプがあります。この転位は、キラー欠陥などと呼ばれています。この貫通転位が向きを変えて、(0001)面に沿って存在すると、4つのフランク型部分転位と4つのショックレー型部分転位に分解し、それらの分解に伴ってフランク型積層欠陥やショックレー型積層欠陥が存在しているのではと推察されます。実際にはどのような構造に分解しているのかは調べられていないので、この転位の分解についての考察は控えます。興味と時間がある方が、実際に実験で観察することを期待します。

4-5. 多層積層欠陥のコントラストについて

4H-SiC結晶中には、多数枚のショックレー型積層欠陥が重なって存在したり、多数枚のショックレー型積層欠陥とフランク型積層欠陥とがc軸方向に沿って多数枚重なったりしている結晶欠陥が観察されることがあります。特に、同じ形状、同じ大きさのショックレー型積層欠陥が2枚連続して重なったり(2SSF, 2Shockley-type stacking faults)、3枚のショックレー型積層欠陥が近接して存在していたり(3SSF, 3Shockley-type stacking faults)、4枚連続して重なったり(4SSF, 4Shockley-type stacking faults)している場合などが良く知られていて、報告されています[ G. Fengら, Appl. Phys. Lett. 94 091910 (2009)] 。エピ層中のこれらの多数枚ショックレー型積層欠陥は顕微PL法で検出可能です。顕微PL法では窒素濃度の高いn+のウエハ基板部分では積層欠陥コントラストが現れず、窒素濃度の低いn–のエピ層部分では積層欠陥のコントラストが現れます。このことにより、多数枚ショックレー型積積層欠陥は通常顕微PL法でエピ層中で検出されています。つまり基板中の多数枚ショックレー型積層欠陥は仮に存在していても顕微PL法では検出できません。

一方、これらの多数枚ショックレー型積層欠陥は、X線トポグラフや透過型電子顕微鏡のg・b解析、g・R解析法ではほとんど検知されません[T. Yamashitaら、Mater. Sci, Forum 740-742 585-588 (2013)]。その理由は、多数枚の積層欠陥の変位ベクトルRが互いに相殺しあい最終的にR=0になる性格があるからです。またそれらの積層欠陥の縁に現れる複数本のショックレー型基底面部分転位のbも最終的に相殺し合い、最終的に部分転位による長範囲の格子歪みは消失したりします[S. Izumi ら Appl. Phys. Lett. 86 202108–202110 (2005) の観察結果]。つまり、これらの多数枚のショックレー型積層欠陥は、g・b解析、g・R解析法では、エピ層中も基板中のものも検知されないステルス性の高い厄介な欠陥です。これらの欠陥は、g・b解析法ではなく、原子レベルの高い分解能像観察で断面を観察すると、存在を確認することはできますが、それは極めて効率の悪い検出方法です。この多数枚ショックレー型積層欠陥は、エピ層中のものを顕微PL法で検出する事に頼ることが簡単で適切だと思われます。

4-6. 積層欠陥観察のマニュアル

4H-SiCの積層欠陥の観察方法をマニュアル風にまとめました。ショックレー型積層欠陥の観察方法は、基本的に平面観察でのg・b解析法の観察のやり方と同じです。

1. 試料は、2軸傾斜ホルダーにセットします。平面観察試料のセットの仕方は、連載(3)の3-5. と同じです。4H-SiCの試料の[1100]方向とホルダーの回転軸の方向を一致させるようにセットします。つまり図4-4(c)のようにセットします。この時、試料の裏と表を混同しないように注意します。試料ステージが電子顕微鏡中で上下が逆になる場合は裏面を上にして試料をホルダーにセットします。[0001]方向の回折図形の出し方も同じです。これらの試料のセットの仕方は、連載(3)で説明した平面観察の試料のセットの仕方と同じです。

2. ショックレー型積層欠陥の観察を試みます。g=±0110, g=±1010, g=±1100のような反射を選んで、それ以外の反射は励起させないようにゴニオメーターを調整し、明視野像や暗視野像像を撮影します。このやり方で、ショックレー型積層欠陥を観察します。このやり方でショックレー型積層欠陥のコントラストが定量的に現れないことがあります。その場合ゴニオメーターを少し振ると、回折条件が変化して、明視野像あるいは、暗視野像で、積層欠陥の淡いコントラストが現れることを確認されることがあります。回折条件を確認した後、積層欠陥によるコントラストかどうかを確認して像を撮影します。

3. フランク型積層欠陥の観察を試みます。図4-5に示されているゴニオメーターの操作によって、g=±1011, あるいはg=±0111のような反射を励起させます。それ以外の反射は励起させないようにゴニオメーターを調整し、明視野像や暗視野像像を撮影します。回折条件を確認した後、フランク型積層欠陥の存在を確認し、撮影します。

3-7. まとめ

SiC半導体研究者が新しいウエハプロセスやデバイスプロセスを開発した際に、格子欠陥などを新たに導入していないか、格子欠陥が残留していないかを、確認するために透過型電子顕微鏡観察を必要とすることがあります。転位や積層欠陥の存在を調べる場合、g・b法や g・R法で観察することは、まずは最初のやり方かと思います。そして、透過型電子顕微鏡観察を行う場合、SiC半導体研究者は自社内の分析部門や、自社外の組織や会社に観察の依頼を行うことが一般的だと思われます。

その場合、SiC半導体研究者は、電子顕微鏡担当者と、コミュニケーションを円滑に行い、適切な観察仕様を提示することが必要になってきます。今回の一連の文章では、SiC半導体研究者が、円滑に電子顕微鏡担当者に観察の依頼ができることを目的として観察方法を考察を示し、マニュアル的にまとめました。また、4H-SiCの格子欠陥観察の経験が少ない電子顕微鏡担当者が観察作業を滞りなく行うことが可能になることも目的としました。SiC半導体研究者が電子顕微鏡担当者に観察仕様を提示する際に、参考になればと思います。

この連載の内容は、SiCプロセス研究者にとっては重箱の隅のような話だったかもしれません。一般にSiウエハの場合、転位や積層欠陥をほとんど含んでおらず、そのようなウエハを使って様々なプロセスを行っても、転位などの格子欠陥は増殖しにくく、Siデバイスプロセスでは転位などの問題はそれほど重要な話ではありませんでした。一方、SiCウエハは転位や積層欠陥をある程度含んでいます。そのようなウエハを使って様々なプロセスを行うと、転位組織自体が増殖機構を保持しているので、転位は比較的容易に増殖します。そして、ウエハプロセスやデバイスプロセスを行うと意外なところで転位などが観察されることもあります。新しくプロセスを開発した際に、透過型電子顕微鏡を使って丁寧に確認することは、歩留まり向上に繋がる重要なことかもしれません。

この連載の解説文はこれで終了です。ご精読ありがとうございます。

参考文献

g・b解析法についての一般的記述

坂公恭著「結晶電子顕微鏡学」内田老鶴圃 (1997)

Transmission Electron Microscopy: A Textbook for Materials Science, D. Williams & B. Carter, Plenum Press (1996).

Electron microscopy of thin crystals, P. Hirsch, A. Howie, R. Nicolson D.W. Pashley, and M.J. Whelan. Butterworth & Co publishers (1965).

b=±c[0001] + a[1100]の貫通転位について

S. Onda, H. Watanabe, Y. Kito, H. Kondo, H. Wuehigashi, N. Hosokawa, Y. Hisada, K. Shiraishi, and H. Saka, Philos. Mag. Lett. 93 439-447 (2013).

多数枚ショックレー型積層欠陥について

G. Feng, J. Suda, and T. Kimoto, Appl. Phys. Lett. 94 091910 (2009).

S. Izumi, H. Tsuchida, I. Kamata, and T. Tawara, Appl. Phys. Lett. 86 202108–202110 (2005).

T. Yamashita, H. Matuhata, Y. Miyasaka, M. Odawara, K. Momose, T. Sato, and M. Kitabatake, Mater. Sci, Forum 740-742 585-588 (2013).

(完)

コメントを残す